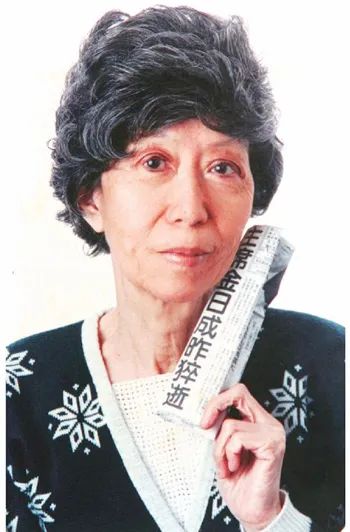

張愛玲(一九二〇年九月三十日~一九九五年九月八日):華人現代女性小說家。出身名門世家,二十歲開始在出版社發表小說,以生動的故事場景、真摯的感情糾葛,令文壇為之驚豔,是當代少見的天才型女作家。

美食評論家在民國時期就有點影子了,那時候人們不用忍着挨餓的肚子拍照、打卡,菜一端上就可以吃,干脆多了,而記錄美食的方式倒也獨樹一帜,等到吃飽喝足,回家休息後,再將對飯菜的印象記錄下來。

在眾多美食紀錄中,除了康有為的世界美食之旅外,就屬張愛玲的美食紀錄最為知名。張愛玲的飲食習慣非常大膽,常常顯得別具一格,民國文人的口味雖然變得多元,但主軸還是離不開所謂的中國味,人們在紀錄中留下的文字,大多只是千篇一律的中式料理。

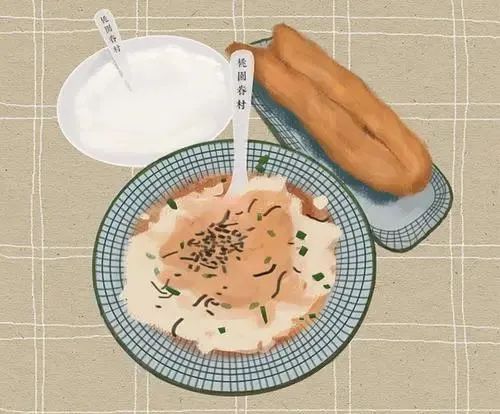

張愛玲是當時的特例,若說她是民國最偉大的文學家可能尚存爭議,不過如果說她是民國最不挑剔的美食家,可能沒有人會反對。當其他人還在吃天津餃子、飲中式黃酒時,張愛玲已經會用奶油刀將奶油均勻塗抹在英式司康松餅(Scone)了。綜觀她的飲食經歷,我們會驚訝地發現,她簡直就是一位美食網紅。從德式吉士林(Kiessling)面包,到平民小吃油條,凡張愛玲所到之處,能接觸到的一切美食,幾乎無一例外地被她品嘗了。

一、被家庭遺棄的孩子

要談論張愛玲愛好食物的習慣,就必須先提她的童年。

張愛玲是所有民國文人出身最高的,祖上都是大名鼎鼎的當官者,祖父是兩廣總督張佩綸,祖母是北洋大臣李鴻章的長女,光是他們的資產就夠遺老遺少坐吃幾輩子了。不過富足的家庭,並沒有給張愛玲一個幸福童年。她的父親不是一個稱職的人,整天只知道抽鴉片,彷佛是具生命空殼;母親無法忍受丈夫的紈褲作風,在張愛玲還小時就離家出走了。

張愛玲十四歲時,父親迎娶了另一位名門出身的千金小姐,以古鑒今,繼母大多不疼愛原配的孩子,張愛玲的故事亦然。繼母不是一位慈祥的母親,張愛玲喜歡穿新衣服,繼母便給她舊衣服穿;張愛玲喜歡自由,繼母便給她嚴厲的家訓,一次面對繼母的毆打,張愛玲本能地還擊,卻遭來父親的一陣毒打。

▲幼年張愛玲和弟弟

繼母和父親張廷重志同道合,每天一起躺在床上抽鴉片,在吞云吐霧中散盡了金錢與時光。 張愛玲從小培養出羞恥與憎惡的潛意識,也許是為了轉移心情,張愛玲開始找尋提供慰藉的興趣 ,除了《紅樓夢》等文學名著外,她最喜歡的當屬食物了。

台灣人現在提到天津著名美食,會無意識地聯想到「狗不理包子」,此一小吃號稱「天津三絕」之首,被譽為「津門老字號,中華第一包」,但它放在小吃店林立的民國時期可上不了排行榜。張愛玲小時候家里有錢,天津大街的小吃肯定都吃過,但在十多年後,當她回首這段往事時,能讓她念念不忘的唯有家里附近的 蘿卜湯店:

咬住鴨舌頭根上的一只小扁骨頭,往外一抽抽出來,像拔鞋拔……湯里的鴨舌頭淡白色,非常清腴嫩滑。

張愛玲出生在貴族世家,但喜歡的飯菜卻不貴族。鴨舌是那時候的平民美食,不用花太多錢就能喝上一碗,只能說,專業老饕的見解,真不是一般人能體會的。

二、逃離老家

張愛玲長大後,與繼母的關系並沒有好轉,新仇舊恨反而愈來愈嚴重。有一次,張愛玲得了嚴重的痢疾,父母卻假裝沒有看見,害她差點命喪黃泉。張愛玲病愈後愈想愈怒,氣得逃出家門,奔向親生母親的家。

那時候親生母親黃素琼住在上海,經濟狀況拮據,遠不如之前世家大族的風范。但張愛玲不介意,因為在那里,她第一次感受到人性溫暖,不再受到無端指責,而是友愛與包容。飲食方面更是如此,張愛玲四歲時親生母親就逃走了,繼母從來沒有為她煮過一餐飯,吃的東西不是外食,就是家仆煮的飯。而在上海,雖然沒有錦衣玉食,張愛玲卻初次嘗到了母親的拿手好菜。

張愛玲筆下,母親煮的菜是感情深厚、飽滿豐富的:

莧菜上市的季節,我總是捧一碗烏油油紫紅夾墨綠絲的莧菜,里面一顆顆肥白的蒜瓣染成淺粉紅。在天光下過街,像捧着一盆常見的不知名的西洋盆栽,小粉紅花,斑斑點點暗紅苔綠相同的鋸齒邊大尖葉子,朱翠離披,不過這花不香,沒有熱呼呼的莧菜香。

在上海的那段時光,是張愛玲一生中少有平靜的時期,年僅二十歲左右的她文思泉涌,寫下了許多著名小說,一時名聲大噪。更妙的是,她盡情享受成功、快樂的同時,仍舊不忘把「吃」記錄下來。民國時期的上海,可說是全世界美食的聚集地,各式各樣的點心齊聚一堂,西式甜點多不勝數。張愛玲愛好甜點 ,雖然當時還不能打卡留照片,但她卻用一篇篇錦繡文章,將吃的回憶都記錄下來:

一、德式吉士林面包:「在上海我們家隔壁就是戰時天津新搬來的吉士林咖啡館,每天黎明制面包,拉起嗅覺的警報,一股噴香的浩然之氣破空而來……」

二、英式司康松餅下午茶:「這司康松餅的確名下無虛,比蛋糕都細潤,面粉顆粒小些,吃着更『面』些,但是輕清而不甜膩。」

三、俄式老大昌(Tchakalian)面包:「各色小面包皮中有一種特別小些,半球型,上面略有點酥皮,底下鑲着一支半寸寬的十字托子,這十字大概面和得比較硬,里面摻了點奶酪,微咸,與不大甜的面包皮同吃,微妙可口。」

四、美式熱巧克力(Hot chocolate):「在咖啡館里,每人一塊奶油蛋糕,另外要一份奶油;一杯熱巧克力加奶油,另外要一份奶油。雖然是各自出錢,仍舊非常熱心地互相勸誘。」

三、與胡蘭成的認識

張愛玲的文筆不僅觸動大批讀者內心,也觸動了命中注定的那個人—— 胡蘭成。

他們相識的過程十分有趣,胡蘭成第一次看到張愛玲的文章後,幾乎連根带葉地將她所有的著作讀完,胡蘭成想親自見到張愛玲,但她卻不想見客。胡蘭成循着蛛絲馬跡找到了張愛玲的住家,偷偷將一張紙條塞進她家的門洞。至于紙條寫了什麼,只有張愛玲和胡蘭成知道;第二天,張愛玲便邀請胡蘭成見面了。

兩人約在胡蘭成家中見面,為了讓自己看起來成熟穩重,張愛玲特意找出許久沒穿的貂皮大衣,但在老熟的胡蘭成面前——「只覺與我所想的全不對」、「她又像十七、八歲正在成長中,身體與衣裳彼此叛逆。她的神情是小女孩放學回家,路上一人獨行肚里在想什麼心事,遇見小同學叫她,她亦不理,她臉上的那種正經樣子」。

他們在談話期間有吃什麼嗎? 史料沒有記載,但依照胡蘭成對吃不挑剔的個性,也許只是一杯淡茶而已。這不是重點,總而言之,兩人在談話期間暢所欲言、心花怒放,張愛玲欣喜地發現,胡蘭成讀懂了她。張愛玲因童年不順在心中築起的厚厚圍牆,竟在短短幾天就被胡蘭成奮力推倒,徹底被這位充滿神秘感的男人征服。張愛玲全然愛上了胡蘭成,不管他的特殊身分,也不顧他已有妻室。

一九四三年至一九四五年,張愛玲度過了最幸福的愛情時光 。胡蘭成知道張愛玲喜歡吃甜食,便時常買各國點心給她;胡蘭成說:「每天必吃點心,她調養自己像只紅嘴綠鸚哥。」有一次張愛玲的朋友周瘦鵑造訪,瞬間被下午茶的陣仗吓傻:「茶是牛酪紅茶,點心是甜咸俱備的西點,十分精美,連茶杯與碟箸也都是十分精美的。」

張愛玲不會做飯,胡蘭成也不會,兩人是標准的 「外食族」 。胡蘭成的薪水在當時是數一數二的高,可以讓張愛玲吃遍上海洋場的所有美食,但 從張愛玲的角度來看,美食從來無法用價格衡量 。有人說那時張愛玲最喜歡的美食是油條,就她的回憶錄來看,油條被提起次數確實最多,諸如「人把油條塞在燒餅里吃,但是油條壓扁了就又稍差,因為它里面的空氣也是不可少的成分之一」、「大餅油條同吃,由于甜咸與質地厚韌脆薄的對照,與光吃燒餅味道大不相同」等。

胡蘭成對吃沒有特別的欲望,小時候除三餐外從不吃零食,長大後也常言一句「女子嘴饞容易失節,男子嘴饞容易奪志」,但他仍寵溺着愛吃零食的張愛玲,張愛玲則牽着他的手腕,带領這個不懂美食的愛人體驗世間美好。

四、愛情幻夢的破滅

好景不常,張愛玲幸福生活很快就幻滅了。戰爭結束後,境內反日情緒高漲,大力搜捕依附汪精衛政府的官員。胡蘭成為了避免被捕,打算逃回家鄉浙江,臨行前,張愛玲挽着他的手開玩笑說:「那時你變姓名,可叫張牽,或叫張招,天涯地角有我在牽你招你。」 張愛玲原本以為分開最多只是幾個月,在談笑中送走了胡蘭成,沒想到這次分離,卻大大改變了他們的一生 ——胡蘭成在家鄉和比自己大一歲的寡婦范秀美戀愛了。

范秀美一路護送胡蘭成到溫州,讓他躲在娘家,兩人過着形同夫妻的親密生活。同一時間,張愛玲卻獨守空閨,由于受到胡蘭成的牽連,沒有任何報刊願意刊載她的文章,她被各方指責,斷了經濟來源。張愛玲不顧一切離開上海,想重新回到心愛的男人身邊。獨自出行對一位嬌生慣養的女子來說是何等困難,但這時什麼也比不上愛人的溫暖擁抱。

經過幾個星期的奔波,張愛玲終于循着軌跡找到了胡蘭成所在之處,沒想到得來的卻是冰冷現實。敏感細膩的張愛玲看清了他們之間的關系,在胡蘭成心中的位置,她已經愈來愈小,甚至不見了。

胡蘭成收到了張愛玲寄來的最後一封信,他內心知道原因。張愛玲寫道:「我已經不喜歡你了,你是早已經不喜歡我了。這次的決心,我是經過一年半的長時間考慮的。你不要來尋我,即或寫信來,我也是不看的了。」

這次分開後,張愛玲獨自待在上海,並在一九五二年因政治局勢而出走香港 。愛情不順遂的陰影一直籠罩着張愛玲的後半生,她被重重地傷害了,卻不願意走出傷害她的那個人的回憶。張愛玲的後半生就像她的作品般沉郁淒涼,之前喜歡吃甜食,「和老年人一樣,喜歡吃甜的爛的」,但在香港的那段期間,張愛玲卻從沒有寫過一句有關美食的描述,恐怕真的被胡蘭成掏空了。只有一九五二年乘坐輪船前往日本,離開那銳挫望絕的祖國時,張愛玲的心情才終于好轉,寫下短短幾行美食評論:

一日三餐都是闊米粉面條炒青菜肉片,比普通炒面干爽,不油膩。菜與肉雖少,都很新鮮。二等的出資顯然不會做第二樣菜,十天的航程里連吃了十天也吃不厭。

五、張愛玲的後半生

一九五五年,張愛玲前往美國,和大她足足二十九歲的美國過氣劇作家賴雅(Ferdinand Reyher)結婚。不過賴雅婚後不久便中風癱瘓,一切家計都壓在張愛玲身上,生活頓時間又黯淡下來,家務壓力和自我悲歎逐漸壓垮昔日高視闊步的張愛玲。直至一九六七年賴雅過世時,張愛玲已經是一具靈魂空殼。她拒絕和熟人聯絡,拒絕接見客人,把自己封閉在房間內,就她在洛杉磯唯一的聯系人林式同回憶:

張愛玲平時不願自己動手烹飪,也不願到外面去吃,僅以罐頭蔬菜、盒裝鮮奶、雞丁派、胡桃派、蘇格蘭松餅等做為飯食,罐頭蔬菜用電爐加熱一下就吃,充其量再煎個雞蛋。如此長年累月,營養跟不上,免疫力下降,人都瘦干了。

昔日吃遍各地美食的張愛玲,最後卻以最簡單的食材為生,實在令人唏噓。

一九九五年,張愛玲生命的最後一年里,身體狀況嚴重惡化,對她的寫作生活带來了極大困擾,由于早年期間好吃甜食,牙齒產生眾多毛病,只能以稀爛的食品度日。

廚房里堆了許多紙碗、紙碟及塑料刀叉,吃剩的電視餐,連盒带刀叉統統塞進紙袋里丟掉,有些買來的金屬刀叉也逃不了被丟的命運。她不常煮東西吃,鍋子都很干凈,不怎麼用,還留下些全新的。用得最多的算是那小烤箱了,又破又脏。她也喝濃咖啡、茶,有咖啡壺。

▲張愛玲晚年

注重餐飲質量的張愛玲,到人生的最後時光已顧不上那麼多。 一九九五年九月八日的中秋節晚間,張愛玲躺臥床上,一個人在紐約的公寓孤獨離去。

張愛玲一生都想讓自己成為不平凡的人,總歸還是喜歡各地美食,美食伴隨她的成長,並在各個時期中反映出不同的價值觀,也是她在孤寂中唯一的慰藉。但沒想到在人生的最後時刻,上天竟剝奪了她碩果僅存的嗜好,沒有愛人、沒有生活、沒有美食,在極其孤單的環境下離開世間。

回看張愛玲的一生,快樂的日子稍縱即逝,痛苦的歲月卻遙遙無期。「長的是磨難,短的是人生」張愛玲用她悲涼的一生,揭示出大時代下,乃至世間百態的淒涼辛酸與無奈。