歷史上,總有那麼一些才華橫溢的天才人物,用他們驚世駭俗的成就,照亮了人類前進的方向。海克爾就是這樣一位不容遺忘的天才。

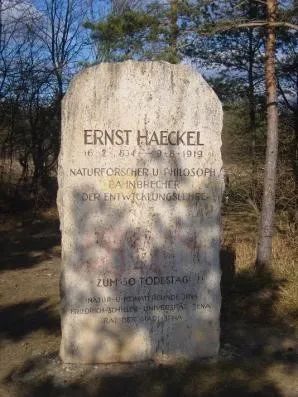

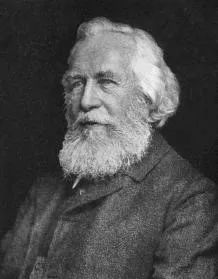

德國博物學家、生物學家海克爾(Ernst Haeckel,1834—1919)

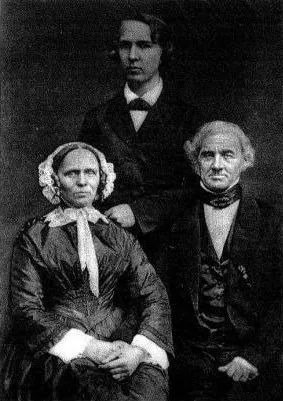

1834年2月16日,海克爾出生在德國波茨坦一個生活條件優裕的家庭。他在梅澤堡度過了整個青少年時代。海克爾自認他活潑的性格來自母親夏洛特,而強烈的求知欲則來自父親卡爾的影響。

中學階段,海克爾沉迷于收集各種植物的樣本,他希望能在中學畢業后去耶拿大學跟隨施萊登教授研究植物學。1852年,海克爾中學畢業后,因為父母的期望,不得不放棄攻讀植物學的計划,先后進入維爾茨堡大學、柏林大學、維也納大學攻讀醫學。

大學期間,在彌勒教授的指導下,海克爾進入了海洋動物學這門新興學科。1854年,海克爾曾陪同彌勒到黑爾戈蘭島(Heligoland)一带進行短期旅行,對那里的低等海洋動物作過考察。

德國科學院院士彌勒(Johannes Müller,1801—1858)

1857年,海克爾完成了他的博士論文,在柏林大學通過答辯,獲得醫學博士學位。1858年3月,海克爾又在柏林通過了國家醫學考試, 取得了行醫執照。

1861年3月,海克爾獲得耶拿大學授課資格。1862年,海克爾受聘為耶拿大學動物學副教授,1865年受聘為教授,並擔任動物博物館館長職務。

海克爾與表妹安娜·賽絲于1862年結婚。安娜·賽絲是海克爾相戀相知十余年的靈魂伴侶,她和海克爾一樣熱愛自然與藝術。安娜·賽絲雖于1864年早逝,卻在海克爾的一生中留下了濃墨重彩的印記,是他永生難忘的“真正的妻子”。

1860年,海克爾讀到了達爾文1859年出版的名著《物種起源》,立即接受了達爾文的進化理論。海克爾為達爾文進化論的傳播作出了重要貢獻,在德國以至整個歐洲都具有相當大的影響。他甚至被冠以和“達爾文的斗犬”赫胥黎類似的稱號——當時深受神創論影響的科學家和宗教人士稱海克爾為“耶拿的猴子教授”。

丑化達爾文的漫畫和諷刺海克爾的漫畫

海克爾之所以能夠迅速接受並傳播達爾文的進化理論,與他所接受的紮實的醫學、生物學基礎訓練和從事的大量生物學研究分不開。海克爾曾遠赴世界一些地區,對大量低等海洋生物進行研究,這些研究為他接受與傳播進化論思想打下了基礎。

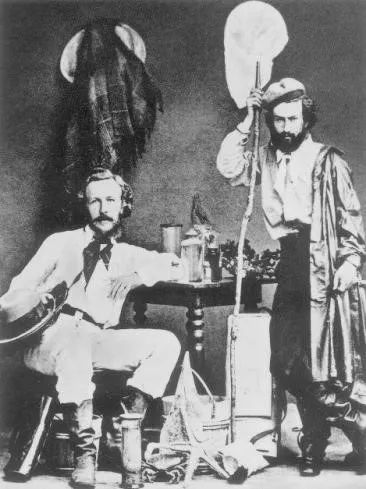

1866—1867年,海克爾赴大西洋的加那利群島進行科學考察,他還去過黑爾戈蘭島(1854,1865)、西西里島(1859—1860)、紅海(1873)、錫蘭島(現斯里蘭卡,1881—1882)、爪哇島(1900—1901)等地進行考察。

海克爾(左)在加那利群島,右站立者為其助手麥克雷

1866年,海克爾出版了《生物體普通形態學》一書———在此書中, 海克爾首次提出“生態學”的概念,並將其定義為“研究生物與其環境之間相互關系的科學”。海克爾建立生態學概念后,在人們熟悉的梭羅、利奧波德、卡森等眾多學者的作品影響以及許多科學家的努力下,生態學逐漸成為一門重要的基礎學科,大眾的生態環境保護意識越來越強。

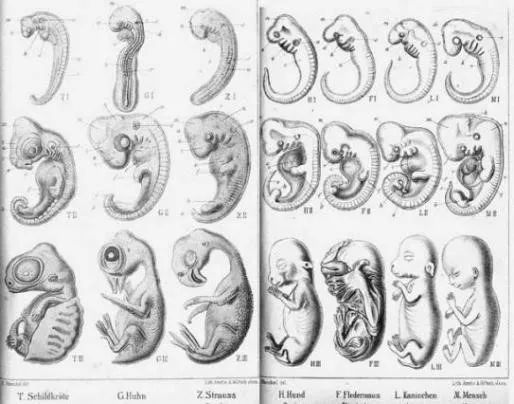

海克爾在前人研究基礎上,結合自己的胚胎學研究和親手繪制的胚胎圖示,提出了 “生物發生基本律”:“生物發展史可以分為兩個相互密切聯系的部分,即個體發生和種系發生,也就是個體的發生歷史與由同一起源所產生的生物群的發展歷史。個體發生是種系發生的簡單而又迅速的重演。”

海克爾《人的演化》(1891年版)中的插圖 這幅插圖由海克爾親手繪制, 從左到右依次為龜、雞、鴕鳥、狗、蝙蝠、兔、人的胚胎發育過程,每列自上而下顯示了胚胎發育過程中從先到后三個階段的形態。由圖中可以看出, 這些隸屬于不同門類的動物,其早期胚胎是非常相似的。

19世紀末,自然科學取得極大進步,人們對自然界的認識有了巨大進展,並同超自然“啟示”的學術傳統產生了不可調和的矛盾。海克爾將當時生命科學各個領域所取得的進展,與對生命現象的哲學思考結合在一起, 建立了他的“一元論”哲學。他在這方面影響較大的著作有《自然創造史》(1868)、《宇宙之謎》(1899)和《生命的奇跡》(1904)等。

20世紀初,海克爾的思想和學說作為“科學”與“理性”的化身在中國得到廣泛的宣傳。早在1907年,魯迅就編譯過海克爾的著作。新文化運動期間,海克爾的眾多著作被譯成中文,成為思想啟蒙和思想斗爭的武器,參與譯介的還有馬君武、劉文典、陳獨秀等新文化運動領袖。魯迅把海克爾與赫胥黎相提並論,稱之為“ 近世達爾文說之謳歌者”,稱其學為“近日生物學之峰極”。

《生命的奇跡》,北京大學出版社2019年出版

《生命的奇跡》譯者、著名文史學家、校勘學家劉文典曾自述:“看見書上常說到生物進化的話,不懂進化論究竟是怎麼一回事,拿起Darwin(達爾文)的《種源論》(《物種起源》),看不出味來,后來讀了日本人丘淺次郎和石川千代松的,略的曉得一點,后來又尋着了Haeckel(海克爾)的《宇宙之謎》和《生命之不可思議》(《生命的奇跡》)兩部書,讀了真是無異‘披云見日’……我從此才真曉得近世科學的可貴。”

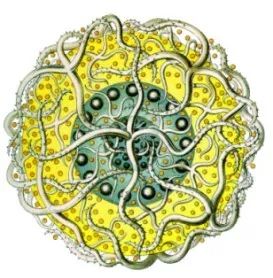

海克爾不僅是一位著名的科學家,更是一位天才藝術家。在攝影精度尚不足以支撐研究的年代, 醫學和生物學的教學與研究非常倚重學者的繪畫技術。海克爾正是這樣一個繪畫天才。 他親手繪制了大量精美的生物圖畫,用于支撐他的進化觀點,重建現存物種發展史。獨特的秩序與對稱之美給予這些繪畫以強大的生命力。這一點在他出版于1899—1904年的 《自然界的藝術形態》中體現得最為明顯。

《自然界的藝術形態》,北京大學出版社2016年出版

海克爾筆下具有無與倫比精巧結構的生物

安娜賽絲霞水母被公認為海克爾筆下最美的生物,海克爾對其情有獨鐘,用第一任妻子安娜·賽絲的名字為其命名,他說這種生物的長觸須令他想到亡妻的長發。

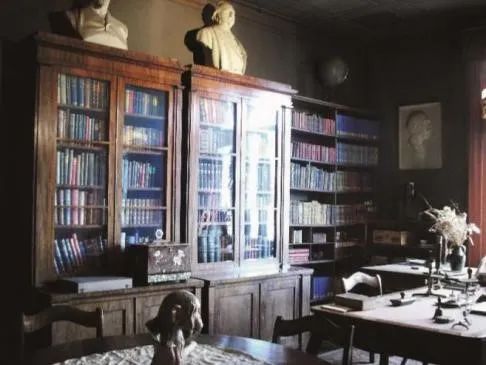

1902年,海克爾從耶拿大學退休后,仍在他親手創立的德國種系發生博物館繼續從事研究工作,同時還進行一系列社會活動。該博物館至今仍是全世界最為重要的展示生命發生、發展過程的博物館

德國種系發生博物館(Phyletisches Museum)外觀及藏品