先生常用戲謔的口吻說:「近年季羨林走俏」。與季羨林相識,是在他沒「走俏」,我也頗不合時宜的年月。

1980年秋末,北大第一次用競選方式來選舉人民代表。這在全國也是第一份。我是第一個「跳出來」的女競選者。

當年北大三面旗帜:一面是激進改革派,一面是穩健改革派;我有幸被列為第三面旗帜:「人性解放派」。

我的競選口號是:「東方美」。而我關於「男性雌化女性雄化」的言論,卻觸怒了許多人。我受到「文學78」班同學以「大多數革命群眾」的大字報圍攻。

夜間獨步未名湖,有人跟着我,我大聲喊道:「是誰?」一個人影走出來,自報姓名「李玉潔」。她說,是副校長季羨林要她尾隨我,以防「發生意外」。

她將我带到了季羨林的家中。看我大大咧咧的,「已摒憂患尋常事」,季羨林與我談開了人生與學問。

當時在大字報欄里,我的「另類」怪癖,曾經當過「反革命」的經歷都全然曝光。那位社科院的「紅學」研究生男友與我斷然分手,似乎在說明我的「不可救藥」。

而季羨林含笑對我,他從來不提我受到非議的事,而是對我說:「沒事可以來」。當我愣頭愣腦闖進入朗潤園那蔭庇下的房間時,那份輕松,愜意,是一種享受。

在朗潤園沿湖的一樓,季羨林擁有兩套單元。一套朴素無華的居家是「小鄉鎮的水平」。而居室的對面那個單元里,從廚房、水房到通道、住房,堆積着書山,則屬於「國家級圖書館的水平」。

他不許他的孩子們住進對面那個單元。他說:「這是學校給我做學問用的,不是給你們住的。」甚至也不讓小保姆打掃。只有他和他的弟子們可以出入其內。

有一次我進去取書,看見灰塵遍布。北京的灰土是很重的。我說:「收拾一下吧。」先生搖頭,笑曰:「你不動它,它是不會起來的。」

這里面有一種哲學。先生尊重微塵,看起來有些可笑,其實是一種內心涵養。今天的世界之病,正是人們太喜歡以自己為中心,絲毫不尊重環境的自然態。

後來先生住院,李玉潔告訴我,檢查出一百多種病,而先生卻不醫,說:「由它去,人都有病,都會死。」「順從造化」,成為季羨林的選擇。我想,這是他晚年的感悟,也是他以自己的方式對東方文化作一種表達吧。

那年,我從海南來看望先生。他走進對面那個單元的書房里,取出剛剛出版的《留德十年》一書,贈我。上面名字已經題寫好了。先生知道我要來,事先做了准備。那時先生還沒有「火爆」,門庭安靜,隨意談多久都行。

那本《留德十年》印刷的品質不怎麽樣,紙質不佳,一打開就是錯字。「春宵一刻值千金」,居然變成了「金宵一刻值千金」。但先生依然鄭重地送給了我,因為那里面有他質朴的心靈。

我與先生就這樣彼此珍惜着質朴的交流,不在乎世俗包裝。

「平生愛國,不甘後人」

季羨林青年時代嚐盡離國之悲,他一生深刻地明白和堅信,不能離開祖國。風暴陡起時,我沒有去國,這令他無限欣慰,從此他對我倍加器重。

不能去國,這在學界前輩中有堅定的信念。季的先师陳寅恪先生就是這樣,「九死而不悔」。以做學術和科學的條件而論,國外是比國內強。國內不間斷的「運動」使得科學中斷,人文社會學更是重災無獲。但是很多學者依然選擇這條「化做花泥更護花」的殉道之路。

季羨林在《留德十年》中說:「我在歐洲住了十年,瑞士、法國、德國等國的大世面我都見過,親身經歷過。」「鄉思並不是很舒服的事情,但是在這垂盡的五月天,當自己心里填滿了憂愁的時候,有這麽一團十分濃烈的鄉思壓在心頭,令人感到痛苦,同時我卻又有點愛惜這一點鄉思,欣賞這一點鄉思。它使我想到,我是一個有故鄉和祖國的人。」

海外學者余英時在季羨林逝世後,曾對先生發表嚴厲的批評。

余一向自稱是:「卻從沒有鄉愁的感受,也不為這種情緒所動」的人。這與季羨林、任繼愈先生完全是不同性質的不同平台的人,也與胡適、傅斯年先生不同質不同格調。其實余英時自己也沒有弄明白--宣稱自己「沒有鄉愁」的他已然失去了理解和評論上述學者們的平台,不管他與他們有多少私交。

因為,彼此的文化背景與生命依托失去了相通的依據。

季羨林說過:「平生愛國,不甘後人,即使把我燒成灰,我也是愛國的。」

這與余英時顯然是在「質」上的不同。而不同質的事物是無法類比的。

有一次我去探訪,見季羨林悶悶不樂。原來他身邊的一個學生要出國了。季羨林對我說,很無奈,好不容易培養出一個苗子。李玉潔從旁插話說,在今天這個社會里,研究先生這門學問,就跟苦行僧一樣。誰也呆不住。

季羨林的學問在印度和東南亞有很高的評價。而在國內,他的學問是「冷門」,不是「顯學」,更不是「國學」。

那天季羨林不願意多說話,他在為他的學科後繼無人而痛苦。

每次去朗潤園,無論我把公司經營說得多麽熱鬧,他總是語重心長地最後來一句:「你一定要寫東西。」他說得最多的話是:「一個民族最需要的是創造文化和傳播文化的人。」他希望我做這樣的人。

到八十高齡,先生還在秉燭達旦地做學問,因為內心有一個朴素的志向:「讓外國學者也跟着我們走。」在東方學的領域中,季羨林做到了。

文/張曼菱

《清華日記》「要出就全出」

先生在世時光,曾坦然出版他的《清華日記》。

那天,我一進門,李玉潔就告訴我這個事。她的神情带着驚恐與欽佩。季先生在一旁則淡淡的。

這本舊時日記出版時,人家問他:是否要刪除那些「談性」「談女人」的內容。那都是很露骨很自我的慾望表述,例如:「所謂看女子籃球者實在就是去看大腿。說真的,不然的話,誰還會去看呢?」

這種話在日記里反覆說,不下三處。「我今生沒有別的希望,我只希望,能夠多日幾個女人,和各地方的女人接觸。」那是那個打倒禁欲主義的時代烙印,一個男子青春期的狂言。但在今天中國社會,完全可能遭至各種道學家的指責。

在這部日記里還時常出現粗話,表現出青年季羨林的桀驁不馴。此時,已經被社會尊為賢者,達到德高望重之極的季羨林回答說:「要出就全出。」我接了一句:「日記就是過去了的事,還改什麽?要不就別出。」先生露出笑容。遍觀當今中國,從個人史、党史到國史,不斷有人篡改塗鴉。莫不是為了邀功避罪,欺世盜名。而季羨林一介書生,盛名之下,坦然面對自己與社會。

「要出就全出」,何等頂天立地之言?誰敢?世上最難的一個字是:「真」。宗教把「真我」樹為菩提,認為到此境界即是「得道成佛」。

當年他在清華時期寫出狂妄日記並不奇怪,難的是在經歷「文革」洗劫之後,在世風媚俗江河日下的今天,先生不自樹「菩提」,就是給人「菩提」。

「寧拙勿巧」。拙大於巧。怎麽做人,做史,做學問,盡在其中。日記精神,源於一種古風:「在齊太史簡,在晉董狐筆」的史家真諦。

日記精神,亦體現西風漸進的吹拂。盧梭以《懺悔錄》坦然展現他的並非光彩的私生活,無疑是「契約論」後的又一貢獻,教人們走向真實的自我與人性。這是「文藝復興」的一個重大內容。

在「掩飾」滿目的中國,一個日記精神與靈魂消亡的時代里,季羨林坦然出版全文的《清華日記》,處於他的高度上,是在昭示一種對史實和靈魂的回歸。

當代中國,很多名人日記,都被其家屬「為尊者諱」進行了修改刪節,而使其真正的歷史內涵受到損失。季羨林出自貧寒,卻有偉岸的身姿。此種敢「冒天下之大不韙」的不修不飾風范,難道不足以垂范學界嗎?

「溫不增華,寒不改葉」,這是先生「米壽」時,我父親代我寫的一幅賀幛。當時我带到北京只是一張毛邊宣紙。這幅字打動了季羨林,他精心裝裱後,掛在小書房里。病重時,又托人交回給我。這種心意的傳遞,正是他的人生理念。

呼籲人們寫「文革史」

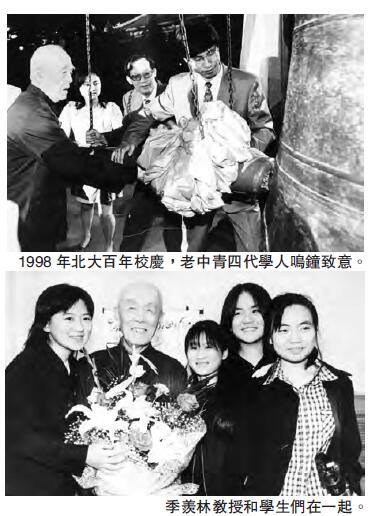

為了呼籲人們來寫「文革史」,研究歷史,讓悲劇不再重演,季羨林於北大百年校慶之際推出《牛棚雜憶》。

「巴老為什麽以老邁龍鐘之身,嘔心瀝血來寫《隨想錄》呢?對廣大的中國老、中、青知識分子來說,我想借用一句曾一度流行的,我似非懂又似懂得的話:愛國沒商量。」

「到了今年1998年《牛棚雜憶》終於出版問世,我覺得我總算為中華民族的後世子孫做了一件好事。我又有了新的期待,我期待還能有問津者。」這樣的貢獻,是基礎性的貢獻,更要大於之後那些具有高明見地的貢獻。

中國自古以來,為士者都主張「爭鳴」,「不平則鳴」。

這是道義與品質的特徵。胡適與魯迅有諸多不同,然而他們也都反對「沉默」,各有名言傳世以警世。就不贅述了。當思想與現實的巨大沖突,發生了一次次的傷害,使學界眾多優秀心靈遠離塵世之爭。渴求寧靜,人們不再習慣於正面交鋒。

季羨林沒有選擇低調,以耄耋高齡「百年老病獨登台」。這種差異,細思之,是很多有價值的人比他更虛弱了。最後一次見季羨林,是2009年4月。我對他講,我將去台灣,去尋訪蔣夢麟、梅貽琦、胡適的蹤跡,為他們掃墓。季向我講起當年梅校長在清華的口頭禪「大概」、「如果」、「也許是」。他重復地講。神態茫然,而突然他提出:「還有傅斯年」。

他的這位山東老鄉,是以風骨耿直和保護青年聞名的。

季羨林最後的最深厚的感情是在校園,在清華和北大。就在他辭世的那一年,9月,我首次登上台灣島,將季羨林與任繼愈二位親筆寫下的祭柬送到了各位校長的墓地前。(本文先期摘編自《為季羨林辯:幾多風光幾多愁》一書,即將由深圳報業集團出版社12月出版。文內標題為編者所加。)