在影視和紀錄片創作領域,李亞威絕對稱得上是一個強將、一員猛將一位巾帼英雄。身為國家一級編劇、著名導演、全國道德模范提名獎獲得者,她13歲進入鐵岭地區文工團,後考入沈陽音樂學院,畢業分配到長春電影制片廠,1994年調入深圳市文聯。由于她的影視創作業績突出,曾被當選為廣東省電影家協會副主席、現任深圳市文聯副主席,深圳市電影電視家協會主席、深圳市影視產業聯合會會長。

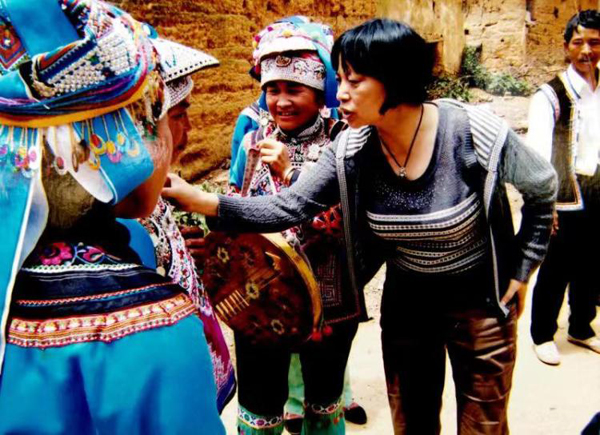

面對彝族千百年來口口相傳的非物質文化遺產面臨消失的現實威脅,李亞威曾許下要弘揚當地民族文化的宏願。君子一言,駟馬難追。從2000年至今,她堅持紮根云南楚雄,用文字和鏡頭參與“搶救、挖掘、保護、弘揚”瀕臨消失的彝族文化,先後創作了20多部反映云南少數民族歷史風情、人文風貌和時代風尚的優秀電影、電視、紀錄片和文學作品。面對當地艱苦的拍攝和創作條件,李亞威堅守一個文藝工作者對作品質量的承諾。為此她不惜付出時間、金錢乃至健康代價。她視藝術為生命,對藝術精益求精,所創作品獲得眾多國家級乃至國際獎項。

與楚雄結緣這19年來,李亞威走遍楚雄山山水水,即使身患重病仍咬定青山,持之以恒,先後創作了41集大型人文風情叢片《火之舞——告訴你一個楚雄》、62期電視欄目《文明的故事》、電影《你的錢匣子給了誰》、電影《油菜花開》、紀錄片《臘灣舞者》和《彝鄉賽事》等上百集的反映云南少數民族歷史風情、人文風貌和時代風尚的影視、紀錄片作品走出了云南,甚至走出了中國,成為向外推介彝族文化的一扇窗口,被譽為“深圳特區和西部民族州聯手推進先進文化的成功嘗試”。

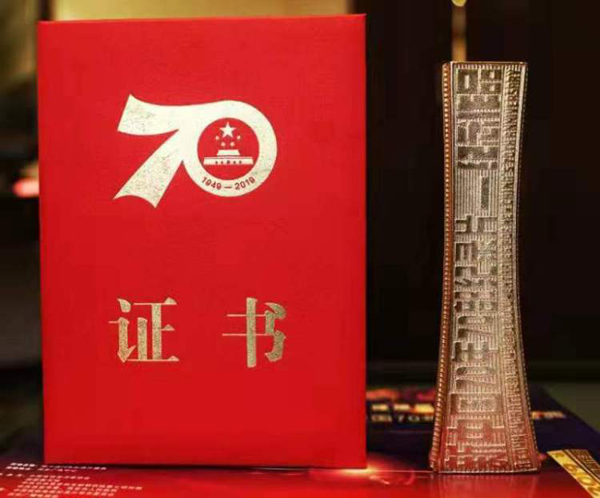

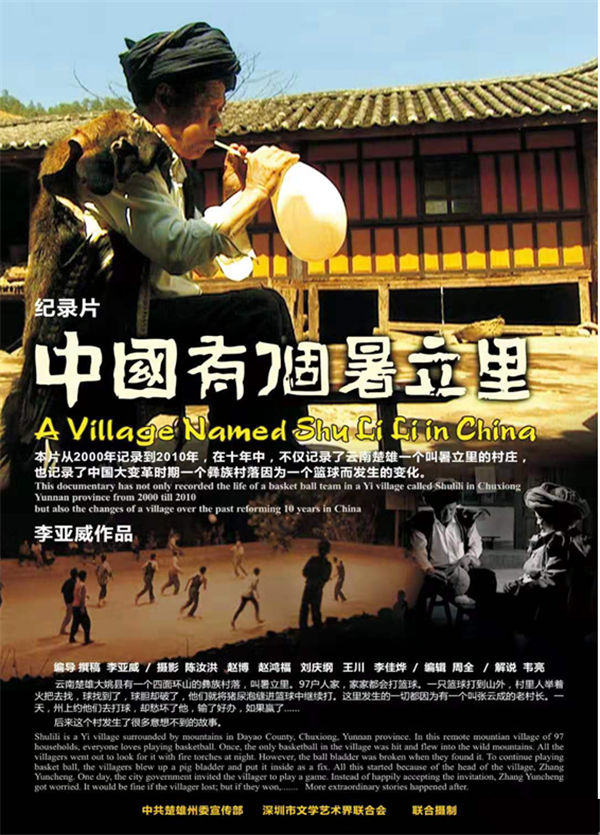

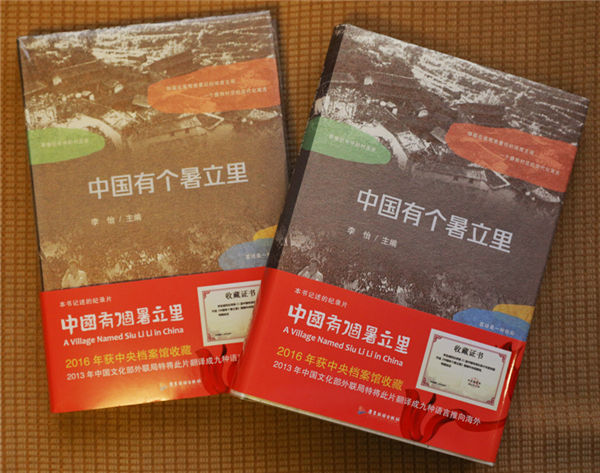

2019年,是李亞威及其創作團隊的豐收年。9月,歷經4年制作的反映瑤族人民脫貧致富的紀錄片《打旺都》,榮獲加拿大金楓葉國際電影節紀錄片“最佳藝術指導”“最佳紀錄片”“最佳民族影片國際貢獻”三項大獎,並再次獲得第25屆中國紀錄片學術盛典“年度收藏作品”獎,並被中央檔案館收藏。11月,紀錄片《鋼琴教育家——但昭義》榮獲第25屆中國紀錄片學術盛典“短片十佳作品”獎。系列片《收藏者的故事》榮獲第25屆中國紀錄片學術盛典“系列片十優作品”獎。2019年12月13日,李亞威從2000年至2010年整整忙活了十年的紀錄片《中國有個暑立里》在西安舉行的新中國70年紀錄片盛典活動中,一舉奪得百部紀錄片典藏獎,此外,該片曾榮獲中國電視金鷹獎優秀紀錄片獎、四川電視節“金熊貓”獎、國際紀錄片“亞洲制作獎”以及在意大利、日本、俄羅斯、韓國等國際賽事中榮獲的10多項大獎,2016年被中央檔案館收藏,並被中國文化部外聯局翻譯成九種語言推向海外,堪稱一部國字號的經典之作。

事實上,李亞威頻頻獲獎不只在2019年。2018年,她導演的反映貴州三都水族人民生活的紀錄片《過端》、紀錄片《鳳凰涅槃》、紀錄片《一座敬仰文化的城市》,2017年十集大型紀錄片《中國彝族大歌》、紀錄片《有一個醫生叫姚曉明》、紀錄片《英雄和父母》,2016年紀錄片《蛇口故事》、紀錄片《一個農民的貢獻》、2015年紀錄片《擔杆島上的“猴子王”》、2012年紀錄片《臘灣舞者》等每部作品,都獲得海內外諸多大獎。

面對如此驕人成就,李亞威頭腦沒有發熱,也從未飄飄然忘乎所以。她深知,一個人縱然渾身是鐵,又能打幾顆釘?李亞威說,在影視制作上,她之所以能取得驕人成績,離不開身邊一支特別能戰斗的創作團隊。李亞威每次接受采訪時,都將她的團隊和給予她帮助的人們逐個隆重推出。

在創作《中國有個暑立里》的10年間,李亞威和她的團隊從未因困難而改變初衷。期間,拍攝團隊要克服高寒氣候和高原反應,陳汝洪等7個攝影师輪番上陣,而李亞威身為導演更是身先士卒,始終堅持親自带隊,為了捕捉更真實更有生命力的生活細節,拍攝團隊在拍攝期間甚至發生過生命危險。她說:“10年來,正因為有一批支持我的朋友和創作團隊,以及市文聯、楚雄州委宣傳部、楚雄電視台的支持,才使我有激情完成此片。”

李亞威的創作團隊大多是她親手带出來的學生,他們在李導的項目中邊干邊學,快速成長,成績斐然。她带過的學生劉慶綱、周全、趙鴻福、吳志勇、史光耀、苗紅山等前仆後繼,至今已成為了業界中很有實力的攝像师和導演,他們跟李導之間不僅是师徒關系,不管過了多少年,都如同親人一樣的血脈相連。特別值得一提的是云南楚雄技师學院影視學院的學生,李導作為該學院的院長,從中選出了一批攝影和剪輯的學生,將他們带到深圳,進行實踐性教學,他們小的僅有16歲大的22歲,幾乎每天她都會給他們上課,使他們影視課程,都通過每部作品來進行練習,在實踐中,他們的技藝水平和德、智、體各方面都有了顯著提升。這些年來,李導每年都會带領學生創作三至四部影視精品,用他們的話說,亞威老师經常說,藝術作品要用鐵棒磨成針的精神來精細的打磨,參加各種大賽。這些學生非常努力,始終堅守精品至上的工匠精神,從而不斷超越自我,带來影視創作新的驚喜。

與拍攝時的危機四伏相比,剪輯過程同樣艱辛。在制作《中國有個署立里》的時候,李亞威曾經將剪輯機器租到家中,與她的學生、剪輯师周全進行了為期8個月的剪輯工作,經過多次反復推敲,以“春夏秋冬”貫穿10年的主線,以電影式的敘事和蒙太奇手段,剪輯成了54分鐘的《中國有個暑立里》中英文參賽版本。

李亞威的核心創作團隊各個都是高手。

文學總監鄧一光,曾創作了多部長篇小說和中短篇小說,榮獲首屆“魯迅文學獎”、馮牧文學獎等。鄧一光在影視創作方面也頗有建樹,創作了《夜襲》、《江山》、《南下南下》等多部影視劇本,多次獲得華表獎、百花獎、飛天獎,是創作團隊中的一員虎將。

作為李亞威高級助理的武小云,既成功地擔任電影制片人,同時也是一個出色的律师,以及更多的其它頭銜。這幾年,她一直擔任李亞威團隊每部片子的法律顧問。

作曲黎中信、錄音司徒亦武、配音韋亮在長期的合作與李亞威的合作中,已形成了十分默契的藝術品味高水准。

李亞威影視、紀錄片創作之所以能取得如此驕人成就,她的策划智囊團隊也是功不可沒:陳漢元、陳光忠、孫劍英、申曉力等行家里手,以及國外著名電影學者和紀錄片人,他們都是在影視制作一線工作過的高手。一直以來,他們都毫無保留地帮助與支持李亞威。每當她在選題確定之前,都會請他們參與出謀划策。一旦拿定主意,李亞威就會義無反顧全身心地投入。很多同行和非同行一直以來對李亞威多年來取得的業績即敬佩也抱有幾分探秘。

李亞威影視、紀錄片創作之所以能取得巨大成功,分析起來,有四條至關重要的經驗:一是李亞威作為影視創作的領頭人,具有很強的策划意識,因為有了精准的策划和定位,就不至于使項目中途流產。二是視角,用鄧一光的話說李亞威總會找到她獨特的視角,以小見大,把內涵藏在影視的里面,一股股的散發出來,她的鏡頭始終對准了身陷各種矛盾的拍攝對象,展現現實和心靈的沖突,令人非常震撼!從這個角度上講,在文化訴求和精神氣質上,李亞威的紀錄片更接近文化人類學。陳光忠說,李亞威是藝術界的稀有金屬,她的人品、藝品超出了常人的范疇,所以她獨有的幽默是中國紀錄片罕見的,她把幽默的寶藏在人的心靈和精神狀態中挖掘出來了,這種幽默感讓人感覺到輻射出紀錄片的批判性和思考性的力量。三是她沒有半點“官氣”,始終把自己當做一個戰士,堅持在場,身先士卒,和她的團隊一起沖殺在影視制作的第一線。因為紀錄片是需要發現的,在現場就會有很多的發現。正如那句名言:生活中不是缺少美,而是缺少發現。四是李亞威具有很強的精品意識,這體現在她對獲獎的認知上。李亞威認為:“作品的獲獎不是唯一的追求,但必定是一個標杆,超越標杆,就是超越自己的過程。”這一觀點已然融入她的創作團隊每個成員的骨子里和血液中,成為他們從高原攀登高峰的不竭動力。(周思明)