“即使不成功也要投入進去,相信只要投入10億,一定能做出來。”上月,格力集團董事長董明珠發出決心跨界醫療的豪情壯語。

日前,這10億終于落下一子。天眼查數據顯示,格力電器旗下新成立成都格力新鷺醫療裝備有限公司,注冊資本1億元,法人董明珠。

這是格力的第二家醫療子公司。顯然,繼口罩和所謂的殺新冠病毒淨化器之後,董小姐的10億跨界醫療野心落在了高端醫療設備領域。

但這個市場,一直對國內玩家沒那麼友好。10億投進這個領域,即便有董小姐IP和深耕醫療投資的格力第一大股東高瓴資本加持,也可能連水花都看不見。

順勢砸醫療

回顧董小姐過去的高光時刻,造口罩這件事一定可以位列前三。

2月10日就各地陸續復工的格力,流水線上的工人們所生產的並不全是一直以來熟悉的家電,反而更多投入溫度計、口罩機、護目鏡等抗疫產防護用品的生產。

董明珠的一句“國家需要的,就是我們要做的”令她收獲叫好聲一片。

隨後,珠海格隆醫療科技有限公司成立。董明珠自媒體發文表示,格力電器已經過正式申請和報備,具備了防護醫療產品的生產和銷售資質。根據董明珠介紹,為了生產這些從未生產過的產品,格力用10天時間設計了66套模具。彼時,格力測溫儀已能實現日產能2~3萬台。

而疫情中難求的口罩,董明珠也實實在在造出來了。3月9日,“董明珠的店”上線格力自產的KN95和普通醫用一次性口罩。價格相對也比較良心,兩種口罩均為50只/盒,售價分別為275元、150元。

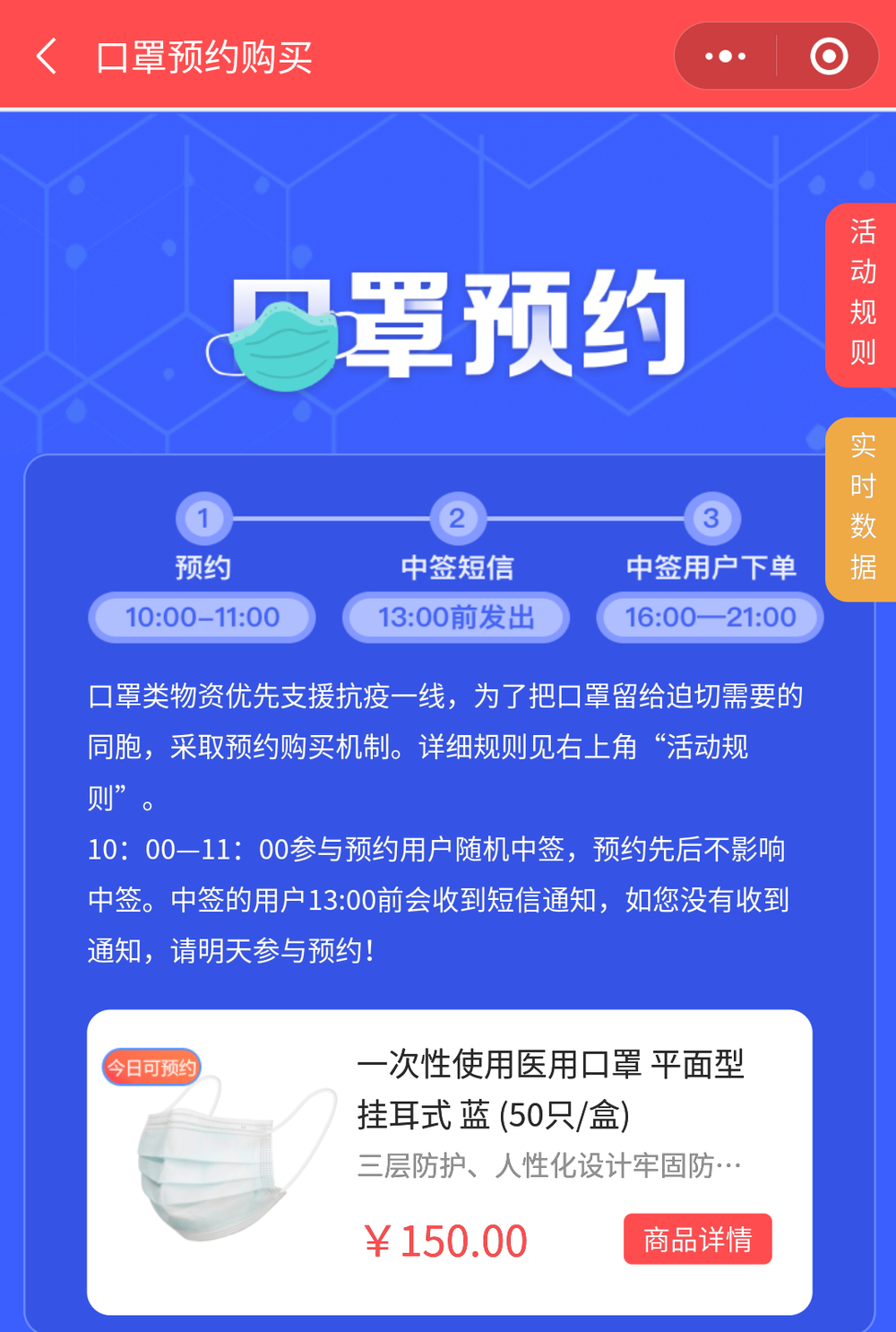

現在,“董明珠的店”只能預約一次性醫用口罩了

一時之間,“董明珠的店”迎來了歷史上最高的點擊量,當天共有68626人成功預約。按照每人50只的限購額來看,銷售口罩總計近350萬只。到今天,該店鋪只剩一次性醫用口罩在銷售,仍有5000余人預約。

3月18日,格力再推新品“新冠空氣淨化器”,宣稱這台售價1.2萬的機器可以在1小時內殺滅99%新冠病毒。從“董明珠的店”數據來看,該淨化器共計售出96件(現在已經下架)。

傳說中的“新冠獵手”

更多網友將其視作“智商稅”產物。不過可能因為定價過高,吐槽聲並沒有給格力带來太多影響。

對格力來說,這是一次多贏的嘗試,不僅帮助解決大眾的物資需求,又收獲了流量。更要緊的是,這種轉產也緩解了格力的運營壓力。

董明珠本人透露,整個2月,格力基本沒有銷售,較往年同期相比至少減少200億元。疫情也看不到頭,3月、4月乃至5月的情況都不一定有所好轉。這也意味着,復工後的格力生產線仍以原成本運營着,卻带不來任何收益。

然而,滿足一時之需顯然不是董明珠的作風。2月21日,格力電器副總裁、董事會秘書望靖東在接受《每日經濟新聞》采訪時就明確了醫療科技將成為格力長期業務之一。“成立了子公司,當然是長期的。”

果然,董明珠憋了個大招。3月17日,带着“格健”口罩的董小姐在“疫情後中國制造業的新方向”論壇上,直接發表了10億砸進醫療產業的宣言。

如果說,口罩等抗疫用品只是較為“初級”的制造業,那麼這次成都格力新鷺醫療裝備有限公司的注冊,就是董明珠進軍“高級”醫療設備的號角。

毫不意外地,與家電制造看似最同工(同屬電子制造業)、利潤率更高的醫療設備領域成了董明珠的新戰場。

更像是“打水漂”?

然而,這次跨界大概鮮有人看好。

一方面,感到家電行業已達天花板的董明珠已經試誤過好幾次。從手機、新能源汽車再到芯片,格力沒能在任何一個風口上起飛,依然沒有達成多元化的目標。

格力手機一經推出就遭遇了口碑滑鐵盧,銷量自然撲街。知乎上一自稱2018年入職格力、今年年初離職的匿名網友透露,自己這一屆員工想轉正的前提是必須購買格力手機。

居然已經三代了

最慘的是造車夢碎。2016年,董明珠的第一次跨界,瞄准了新能源汽車,並使盡渾身解數收購以“鈦酸鋰電池”為招牌的珠海銀隆,豪擲130億。

但僅僅2年後,珠海銀隆便被停產、停工、欠薪等負面新聞纏身,董明珠執掌的那輛MPV也最終量產失敗。

或許,董小姐跨界的步子總是邁得有點大。而醫療對她來說可能也是如此。

另一方面,大部分中高端醫療器械設備廠商本就在從國際巨頭手中爭搶一些“殘額”,日子不太好過。如之前虎嗅報道過的呼吸機產業,國內醫用呼吸機市場被德爾格、美敦力等已經瓜分走了90%以上的份額。

據前瞻佔產業研究院統計,在整體超過5000億規模的我國醫療器械市場中,高端產品只佔25%。而這25%中,又有70%被進口設備牢牢佔據。在以下這幾個領域中,進口依賴尤其嚴重:

激烈競爭中,即便格力具備技術、材料等制造優勢,但面對強安全要求的醫療產業,格力的短板也十分明顯。

而如果准備進入國內更具市場的器械領域,如啟明醫療所從事的介入人工心脏瓣膜,這對格力來說又將是一個完全無法借助此前優勢的跨界。

除此之外,10億的投入相比于醫療產業的高成本來說是很小的數目。以美國醫療設備巨頭美敦力為例,一年的研發費用便超過20億美元。

更何況,醫療行業的研發本就具有長周期、高風險的特征。也就是說,在等待相對漫長的時間軸,10億的投入有一定概率最終換不來任何實質性的研發成果。就算產品研發成功,動輒幾年的醫療器械資質認證過程也是相當磨人的。

退一步講,即便中間環節搞得定,上游供應鏈對格力來說也不難,在to B的銷售渠道方面,家電與醫療設備也是大相徑庭,格力進醫院、體檢機構等的過程將十分艱難。即便有第一大股東高瓴資本所投資的醫療服務機構(愛康醫療、愛爾眼科等)加持,也不足以支撐業務的持續發展。

而在to C的家用醫療器械市場中,國內已有魚躍醫療佔據了優勢。再加上消費者對格力的品牌定位還錨定在家電、甚至空調上,格力看起來並不具備突圍的能力。

經歷了幾次跨界風波的董明珠此前一直很樂觀, “我從來不認為我們打水漂,這是要有一個培育過程的”。不知道這次,她是否也做好了承受失敗的心理准備。

三思而後行

不過我相信,即便明知失敗,董小姐也是注定有此一試的。畢竟國外巨頭如西門子、GE、飛利浦都能在醫療界大殺四方,而國內家電大廠海爾、海信們在這一領域也陸續有了收獲。

海爾旗下的青島海爾生物醫療公司算得上其中的先行者。從2005年成立到去年10月成功登陸科創板,海爾生物醫療為家電跨界提供了一個較好的范本。

現年已經50歲的海爾生物醫療CEO劉佔杰,早在2001年就加入海爾集團低溫技術研究所任所長,這也為後來海爾生物醫療的獨立奠定了基礎。

在制冷技術上,劉佔杰带領團隊陸續開發了-150℃、-86℃、-70℃等超低溫冷鏈產品。而這種超低溫冰箱,顯然是生物樣本存放所必須的。據公開報道,中華骨髓庫、國家基因庫等項目均采用了海爾的超低溫產品。

海爾的-150℃深低溫保存箱

而在海爾生物醫療獨立的當口,海爾已經確定了超低溫技術結合自身物聯網技術為生物樣本、血液、疫苗、藥品等提供低溫存儲解決方案的路線。根據弗若斯特沙利文分析,全球生物醫療低溫存儲市場相當集中,海爾生物醫療是該領域五大參與者中唯一一家中國公司。

其中,海爾生物醫療最新嘗試的疫苗安全業務正在全球范圍內發揮作用。目前,海爾生物醫療已在印度安裝了6萬台疫苗冰箱,並與全球疫苗聯盟的48個國家合作。

海信則利用自己顯示器的優勢,在醫用顯示器、便攜超聲設備等細分市場做了布局。去年11月,其自主研發的彩超儀器經過3年多的研發,拿到了國家醫療器械注冊證。

而這條基于自身技術研發、以自己所長去尋找適合場景的路線,看起來是更容易成功的。放在互聯網語境中,就是我們常說的“基因”——基因匹配,事半功倍。

自始至終,眾多企業都在試圖通過跨界的方式打破自身天花板。但越是當機會來臨時,我們越需要冷靜下來思考如何規避風險、尋找與自身核心業務的結合點,從而找到合適的市場,並在計算投產比後適度出擊。