咖啡or茶??

“先生,你需要茶還是咖啡?”機艙乘務員沿着過道推着小車問。

我喜歡咖啡,事實上,我沉迷于咖啡。我把它當成興奮劑,而不是為了提神。但在4萬英尺的高空,我並不想被刺激。另一方面,一個生手泡出來的茶,又會比糟糕的咖啡更難喝……我思考着,而乘務員正看着我,滿是無聊和不耐煩。

“咖啡還是茶?”他再次問道。

“茶。”我做出了選擇,隨即又補充道,“燙嗎?我是說,它是不是用很熱的水沖的?”但是我的聲音被飛機發動機的嗡嗡聲淹沒了,又或許是乘務員有意忽略了我的問題。他把茶倒進杯子里,然後把調味袋放在托盤里遞給了我。

但,我喝的第一口,就意識到這杯茶實在是太難喝了,就像是一杯溫熱的可樂,沒有氣,也沒有甜味。我又嘗了一遍,看看是不是錯過了什麼。這一次,我嘗到了一絲令人不悅的塑料味……

顯然,我做出了一個錯誤的選擇。

——馬克·米奧多尼克

風靡全球的飲料

茶被視為世界上最受歡迎的熱飲料。

據估計,僅在英國,平均每天就要消耗1.65億杯茶。相比之下,咖啡只有7 000萬杯。在世界上很多其他國家,情況也是如此。那麼,茶比咖啡好在哪里呢?更重要的是,

為什麼泡出一杯好茶那麼難?

我的這杯茶,最初只是幾朵嫩芽,從一種看似不起眼的常綠灌木上開啟了生命旅程,而這種灌木只在熱带或亞熱带氣候下生長。 你也許會從這些植物身旁經過,卻永遠不知道它們是快樂的源泉,我們的祖先數千年來就是這樣忽視了它們。這種灌木喜歡陰雨、潮濕的氣候,因此在某些地方非常適合種植,比如中國云南省的高海拔地區、日本的山脈、位于喜馬拉雅山的印度大吉岭,以及斯里蘭卡的中部高地。

世界上最好的茶,或者至少說是最貴的茶,是中國武夷山地區出產的大紅袍,每千克能輕松賣出上百萬美元。

地理位置、海拔高度以及不同生長季節的實際氣候,都會影響茶葉的口感。茶葉生產商需要解決的主要難題是,如何將不同地區生產的茶葉混合起來,讓他們的產品能夠長年累月地保持統一的口味。 雖然茶的種類很多,但它們都來自同一種植物——山茶。

比如紅茶、綠茶是茶葉經采摘之後立即加熱制成的。這時,葉子通常會卷起來,將細胞壁磨破,于是,產生味道的分子就很容易被提取出來。綠茶的風味由一系列味道構成:

一類叫作多酚的物質形成的澀味;咖啡因分子带來的苦味;糖的甜味;果膠带來的絲般柔滑的口感;氨基酸那肉湯一般的鮮味;芳香油带來的芬芳。

正是這些不同味道元素的精確調配,才成就了一杯上等好茶。

綠茶 你也許會想,只要挑選上好的茶葉,將水加進去,就可以喝上一杯清爽的茶飲料了。然而,不然,茶其實很容易被“毀掉”。 其他含有咖啡因的飲料,比如可樂,無論你何時何地飲用,味道總是十分相似,因為它們是在工廠里生產的,

飲料的風味並不會因為儲存或運輸而受到明顯破壞。但對于茶葉來說,發明者們長期以來采用的處理方法是——將茶的提取物液化,制成液態的速溶茶飲料,這樣便可以在飲料機中沖泡了。這也導致

到目前為止,茶這種飲料從沒有流行起來。因為茶葉中有太多的關鍵成分,這使它具有獨特的風味,沖泡成飲料後會降解並消失,這也是茶飲料不如可樂受歡迎的原因。

如何泡出一杯好茶?

作家喬治·奧威爾雖說主要是因為《一九八四》和《動物農場》這樣的政治小說而出名,但

他也十分關心劣質茶的問題,還因此發表了一篇關于茶的論文《泡出一杯好茶的11條准則》。

這些准則包括使用茶壺泡茶的必要性、加熱茶壺的重要性,以及牛奶應該在茶倒入後再加入杯中。科學並沒有明確解釋一杯完美的茶由什麼構成,但確實證明了奧威爾的見解多麼重要。

四個關鍵變量可以徹底改變一杯茶的品質:茶葉、水質、沖泡溫度與沖泡時間。

茶葉越香濃,泡出來的茶也越濃郁,但是這里也有個誤區。如果你最喜歡的茶是用標准茶包泡制而成的,即便你喝到極度美味且極度昂貴的大紅袍時,肯定也不會為之心動。我們承認,最好的茶就是你自己最喜愛的茶,雖然喬治·奧威爾可能不同意。什麼東西是最好的?這一評判標准歸根結底還是主觀的,就像葡萄酒以及大多數物品那樣。 此外,如果你從來沒有機會喝到各種各樣的茶(市面上大約有1 000種茶),那麼你很可能會從中發現更喜歡的一種。

從風味特征上來說,茶和葡萄酒一樣復雜。

但是它也很容易受到勢利眼的影響,這是葡萄酒產業中的惡習,

稀缺性與知名度往往被視為茶品質量的保障。

茶的跨度也實在是太廣了,從綠茶到烏龍茶、南美洲的耶巴馬黛茶,再到斯里蘭卡的紅茶,要想找到你最喜歡的那一款真的很費時間。就我個人而言,我的最愛隨時都在變。早上剛剛醒來的時候,我最喜歡的是一杯濃濃的加奶早餐茶,我覺得喝過之後很舒服,也很提神,但那並不算嚴格意義上的茶。下午,我想要來一杯黑伯爵茶,它是柑橘與佛手柑香味的美妙組合,打破了陰暗、潮濕下午的沉悶…… 事實上,那些不喝茶的人有個麻煩,就是當他們到我家拜訪時,我總不知道該提供些什麼。 “你要喝杯茶嗎?”這是一句我知道大家最愛聽的話,甚至賓客進來後還沒把門關上,我就已經脫口而出了。這個提議聽起來微不足道,但它的含義是多方面的。它指的可以是“歡迎來到我家”,也可以是“我很關心你”,又或者是“我這兒有些上好的茶葉,它們是在千里之外的異國他鄉被采摘並加工的,我是不是很有品位?” 還別說,18世紀茶葉首次在英國流行的時候,這句客套話還真是這個意思。

自那之後,泡一杯茶就成了英國人默認的歡迎儀式,比接吻、握手、擁抱,或其他任何一種國外很常見也很親密的歡迎儀式都更為通用。因此,喬治·奧威爾堅持使用茶壺。茶壺不僅是泡茶的工具,更是代表一個家庭慷慨待客的物態形式。盛放在其中的體貼與關心、茶壺裝滿熱水時的聲音、悅目的外觀、等待泡茶的時間以及杯子的擺放,無一不是儀式的一部分。

若是以飲茶作為歡迎儀式,你首先得用上等的水。水的味道取決于它的來源,礦泉水與廚房自來水味道之間的巨大差別不言而喻,不過即便是不同地方的自來水,味道也完全不同。 礦物質含量、有機物含量以及氯或其他添加劑的存在與否,都會影響一杯茶的氣味與味道的好壞。所以

如果你想沖出一杯很靈動的茶,那就要用含有一點兒礦物質的水。

但是礦物質含量過高也不會起什麼好作用,水的味道反而會壓制茶的清香。 正常的自來水一般來說都比較合適,但是

水必須是中性的。酸性水通常會带來一股金屬的味道,這是連通水源地與水龍頭之間的金屬管道被腐蝕所致。堿性水通常會被嘗出肥皂味,霉味則往往來自微生物的代謝物。有時候,水已經在管道中停留了很久,特別是早上。如果管道老舊,或是由某些金屬制成,又或者有點兒酸性物質將它們腐蝕了,水就會出現某種異味。如果遇到這種情況,你應該先打開水龍頭放一會兒水,再灌滿茶壺。如果你生活的地方水比較“硬”,說明水里溶解了大量的鈣,通常是該地區的地質條件所致。水中的鈣離子會與茶葉中的有機分子結合,從而形成一張固體的膜漂浮在杯子頂部,這就是浮渣。它會讓茶看起來不那麼賞心悅目,也確實會破壞喝茶這一迎客儀式。如果你泡茶用的是硬水,可以先通過過濾的方式除去浮渣,或者用一只茶壺讓浮渣沾在壺的內壁上。 一旦你找到了合適的水,就必須把它煮沸。泡茶的水溫決定了哪些風味分子會溶解在水中,也就決定了茶水口感、味道與顏色的平衡。如果溫度太低,許多風味分子不會溶解,茶水不僅會喝起來索然無味,顏色也比較淡。但是過高的溫度同樣很糟糕,茶水會有苦味與澀味。尤其是綠茶,所以如果你不想喝過于苦的茶或是被澀得舌頭發麻的話,泡綠茶時的最佳水溫應該控制在70℃到80℃之間。

咖啡因是一種非常苦的分子,不易溶于水。

如果你想泡一杯高濃度咖啡因的茶,應該把水加熱到更高的溫度,這樣泡茶的時候就會溶解更多咖啡因。幸運的是,紅茶即使在更高的溫度下沖泡也不會變得過于苦澀,因此,你可以品嘗一杯高濃咖啡因的茶卻不必為此皺眉。 所以,這就是關于茶的問題。它的成分太復雜了,還有太多的變量影響它的風味(茶的種類、水質、沖泡時間以及水溫),所以它很容易讓你失去耐心,泡出來的茶往往完全不是你預期的那樣。

先加奶還是先倒茶?

在英國,何時往杯中加奶,是人們爭論的焦點。 有些人建議在倒入茶之前就加奶,因為隨着越來越多熱茶的加入,牛奶的液滴會被緩緩地加熱。這樣做可以讓牛奶蛋白避免達到過高的溫度,導致分子結構改變並發生變性,使牛奶呈現出“凝固”的味道。有些人還認為,先倒入牛奶,可以讓茶杯避免受到熱茶的熱沖擊,防止杯體破裂。 不過,在其他人眼中,先倒入牛奶的想法實在是討厭。他們認為,完美的茶應該先倒入茶,再放牛奶。喬治·奧威爾便屬于這一陣營,他認為,這樣可以讓你按照自己最喜歡的乳脂比例去選擇合適的牛奶添加量。

你也許會懷疑,加入牛奶的先後順序是否會對奶茶的味道带來影響,這可能是非常微小的差別。然而,在羅納德·費希爾(Ronald Fisher)的《實驗設計》一書中,他對這一問題進行了嚴謹的研究,並為此發明出新的統計方法。不出所料,在隨機品嘗實驗中他發現,奶茶中的牛奶是先加還是後加,真的會被人們嘗出來。

羅納德·費希爾的描述方法徹底改變了統計學的數學准則。遺憾的是,這並沒有徹底改變英國人泡茶的方式。因此,即便到了今天,也很少有人知道,在咖啡館點一杯茶,牛奶和茶的添加順序也是有區別的。

這一點實在讓我生氣。比如,在火車站的時候,他們經常只是把茶包放到一杯熱水中,緊接着就將牛奶往里倒,然後端給你,好像在說“我已經加了所有的配料,所以這肯定是杯茶”。“但是,你還沒問過我,牛奶是先加還是後加。”有的時候,我按捺不住內心的憤怒,也會這樣脫口而出。在這件事情上,我和喬治·奧威爾的態度一致,我希望牛奶是後加的。但我還是想讓他們問我一下。 我十分肯定,喬治·奧威爾也會同意我這個觀點:目前正是英國泡茶傳統的最低谷。

茶仍然是大眾飲料,但是如果這一趨勢持續下去,咖啡很可能會取代它。

與茶不同,在過去幾十年里,全國廣泛供應的咖啡已經顯著提升了質量,而這主要源于一項工程學技術——濃縮咖啡機。

親手試試烘焙咖啡豆吧

咖啡的原料咖啡豆一開始生長的環境,比茶葉的更為炎熱。咖啡通常生長在巴西或危地馬拉等國家的森林中,那里的夏季溫度很高,雨量充沛。 與茶樹一樣,灌木型的咖啡樹也進化出了化學防禦系統。為了保護自己不會被昆蟲等動物吃掉,它們采用咖啡因這種強效的生物堿形式,摧毀動物機體的新陳代謝。 咖啡因的苦味是我們的口腔發出的一種生物信號,警告我們正打算喝的東西可能有毒。但是就咖啡因而言,我們表示無視。為什麼呢?這可能是因為我們已經越來越喜歡咖啡因對自身造成的影響,類似的還有其他一些自然界形成的生物堿,如尼古丁、嗎啡和可卡因。 然而,在所有這些精神活性物質中,咖啡因還是最受歡迎的。

它刺激神經系統,緩解困意,從而讓我們更加警覺。它也是一種利尿劑,可以增加尿液的分泌,這會造成你喝了濃咖啡以後總想上廁所。高劑量的咖啡因會導致失眠和焦慮。

和酒精一樣,咖啡因會直接進入我們的血液,所以它的作用立竿見影,而且和其他生物堿一樣,它具有成癮性。一旦你開始有規律地喝它,再想停下來就是難上加難,戒斷症狀也非常嚴重,它會讓你頭痛、疲勞、易怒甚至遲鈍。

我們喝的咖啡是將咖啡豆磨碎制成的,而咖啡豆是咖啡樹的種子。它們含有大量以糖的形式存在的碳水化合物,這可以為新芽提供所需的能量。咖啡豆中還含有蛋白質,它們可以為植物生長提供最核心的分子機理,並在繁殖過程中指引着種子成長為一棵新的咖啡樹。 一旦咖啡豆成熟,咖啡樹的果實就會被采集並發酵,人們從果肉中取出咖啡豆並將其干燥。這時候,它們是白里透青的硬質豆。 接下來的步驟是將它們烤熟,這是咖啡中大量風味物質形成的過程。加熱咖啡豆的時候,它們的顏色先會變黃,這是由于其中的糖分出現了焦糖化反應。如果你繼續烤咖啡豆,便會看到它們逐漸變為非常深的棕色,風味特征也變得更加醇厚。隨後,你將聽到第二次破裂的聲音,因為它們的內部結構變得更加脆弱。你還會看到,咖啡豆表面留下了類似于法國烤肉的特殊光澤。如果你在這個時候繼續炙烤,便會得到一顆顆更光亮的咖啡豆,但它們沒有那麼美味了,高溫會將分子分解成更小的結構,風味因此減少。你也會因此痛失很多可溶性碳水化合物,而這是咖啡中糖漿口感的來源。一般來說,

咖啡豆的顏色越黑,其風味特征越普通、單一。

當你自己烤咖啡豆的時候,可以隨心所欲地調制各種風味,直到找到一種完全適合自己口味的豆子。我的“自食其力”讓我對咖啡廠商佩服得五體投地,即便

只利用兩個明顯的變量——溫度與烘烤時間,你也可以用同樣的咖啡豆創造出各種各樣的風味。

一旦你烤好了咖啡豆,就必須將它們蘊含的所有風味都萃取出來,並倒入你的咖啡杯中。已知最早的咖啡研磨與沖泡方法,出現在15世紀的也門。那里的阿拉伯居民用簡單的杵和研缽將咖啡豆磨碎,然後混入水中並加熱煮沸。 在中東,這仍然是一種很流行的咖啡制作方式,通常被稱為土耳其咖啡。

用這種方法煮咖啡,可以讓你喝到一口濃郁的黑咖啡。這種液體不僅含有咖啡的風味成分,還有咖啡渣,飲品的口感故而會受到影響,被賦予了一種絲滑的質地。 土耳其咖啡也很苦,在沸點下沖泡咖啡渣,會讓很多諸如咖啡因之類的苦味分子溶解在水中。一般來說,人們會在咖啡中混入適量的糖以抵消苦味,從而制出一種又甜又苦的高濃度咖啡因飲品。正如醫生建議的那樣,如果你想因為某種味道的強烈刺激而興奮起來,只要去喝高糖和高咖啡因的“組合”就可以了。

不過,盡管這樣泡出來的咖啡讓人滿意,但是果味會在咖啡豆的發酵過程中喪失,一起消失的還有烘焙咖啡豆時的堅果味與巧克力味。 因此,我們發現了咖啡的最大問題之一——它聞起來比實際喝起來的味道更好。

這是為什麼呢?因為沖泡咖啡的時候,很多本應在口中釋放出來的香味已經擴散到了空氣中,于是留下的大部分是苦味和酸味,只剩很少的香味分子。為了避免在沖泡中失去太多的香氣,最好在較低的溫度下沖泡,這樣也會降低咖啡中的咖啡因含量並抑制苦味。 總之,從沖泡到飲用,咖啡都在很長的時間里一直保持高溫,因此一直失去很多本身的香味,只留下苦澀的味道,就像在飛機上或辦公室的咖啡機里一樣。 但這並不是讓你對飛機上那種熱咖啡敬而遠之的唯一原因。研究表明,我們對五種基本口味——酸、甜、苦、咸、鮮的敏感性會受到飛機噪聲的影響,對嗅覺的感受也是如此。正因為存在這樣的差別,你不可能像在地面上那樣品嘗飛機上提供的咖啡。 那麼,哪種飲料更好呢?是咖啡還是茶?

當然,每個人都會根據不同的情緒或是生活場景選擇合適的飲料。不過有的時候,比如坐在飛機經濟艙中,你就需要意識到,即便一杯茶更適合自己的心情,喝到一杯好茶的希望也十分渺茫,所以你不應該選擇茶。咖啡的基礎口感更強,可以更好地抵禦機艙中的噪聲,而它的沖泡溫度更適合高空。至于飛機上使用的過濾工藝,起碼也能制作出一杯說得過去的咖啡吧,盡管並不是最醇厚的那種。

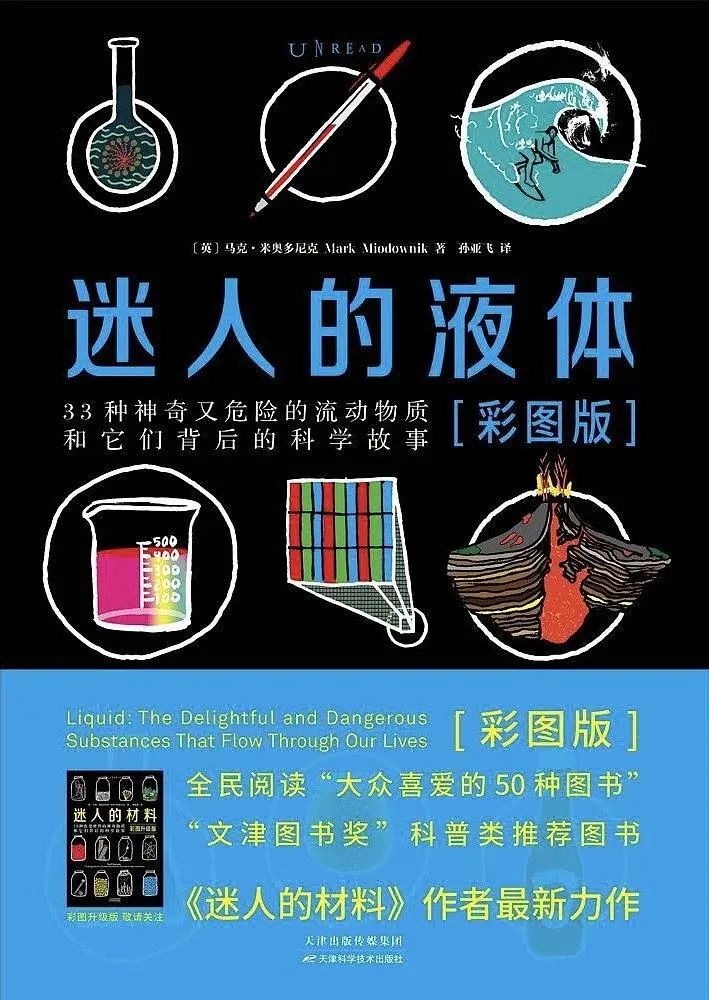

本文節選自

《迷人的液體》

作者: 馬克·米奧多尼克 譯者:孫亞飛

出版社: 天津科學技術出版社 出版時間: 2019-10