中國文人,一直有寫食記趣的傳統。蘇軾、林洪、張岱、李漁、袁枚莫不如此。上世紀中葉,這種傳統在台灣得到了延續,梁實秋、唐魯孫算作第一代。焦桐的出現,則促成了台灣美食寫作文風的「變」。他尋找台灣味道的包容與獨特,同時用文字鋪陳得活色生香。在對食物的認知上,他比前人更進一步。——陳曉卿

《台灣小吃全書(節選)》

作者:焦桐

有人煙處,即有肉臊飯

我總覺得最能表現台灣人創意的,要數米食的花樣繁複。台灣雖小,南北還是有些微的飲食差異,例如北部人叫「鹵肉飯」,南部人多曰「肉臊飯」。其實此物是以鹵製肉丁做澆頭,淋在白米飯上,故「肉臊飯」較為准確。

肉臊飯是台灣尋常的食物,普遍的程度可謂有人煙處即有肉臊飯,带着粗獷而隨意的性格。像阿嬌(台灣「女廚神」莊月嬌)那樣自己租地種植合鴨米來煮飯,選用深坑吃豆腐渣長大的黑毛豬,用醇酒鹵肉臊,再搭配松子和烏魚子,已然將肉臊飯打造成時尚精品。

很多人從剛冒出乳牙即開始吃肉臊飯,吃到滿嘴假牙還和它纏綿不休。我猜想最初是島上先民在生活艱困時期,充分利用豬肉,將肉的碎末加醬油鹵煮,成為十分下飯的澆頭。

肉臊飯的鹵汁一般都持續使用,只是不斷續添主料和香料,故鹵汁越陳越香,裏面的原料乃益加醇厚,所有歷史悠久的店家總愛強調使用的鹵汁是老鹵,有的店家甚至故意展示從未清洗的「狗母鍋」(砂鍋),以證老陳。

一碗白米飯鋪上一層五花肉丁,肥瘦咸淡適度,腴而不膩。一碗肉臊飯,簡單,卻自足而完整,可以無須任何佐菜而滋味俱全。不過,愛肉臊飯的人鮮能不嘴饞。我吃肉臊飯不免還會點食鹵鍋內的鴨蛋、大腸頭、豆腐,若忽然閃過健康念頭,則再燙一盤青菜敷衍。

肉臊飯製作簡單,談不上什麼祖傳秘訣,只要肯用心計較,沒有不好吃的道理。關鍵在煮出好飯和那鍋老鹵汁與裏面的肉臊,認真掌握選料、去腥、爆香、鹵煮的工序。

肉臊飯難免油膩,油脂豐富的肉臊汁似乎是必要之惡,蓋那油脂是香味的來源,去油脂很可能連美味一起消滅。

肉臊美味的關鍵在肉品,首先需選用當天屠宰的溫體豬,常用肩胛肉、五花肉、腮帮肉切丁鹵製;萬勿使用機器絞的碎肉。其次才是爆香、鹵製技術。鹵製肉臊亦因人而異,如「胡須張」的澆頭選用豬頸肉,且切成肉絲,而非肉丁。台南「全生小食店」的鹵汁加了黑糖和甘草,澆頭是豬皮,正宗的台南味:甜。啊,台南小吃真是鮮有不甜的。

鹵汁的構成主要是醬油和米酒,輔料離不開香菇、紅蔥頭、冰糖、蔥、蒜、胡椒……因此,醬油的質地和配料的組合直接影響了口味。

我認為與肉臊飯最適配的是虱目魚皮湯或魚丸湯、蘿卜湯,苦瓜排骨或金針排骨也不賴; 較濃濁的湯品則非我所好。

肉臊飯不宜孤獨品賞,宜在熱鬧歡騰的空間,在服務員的吆喝中和狂餓的好友搶食。吃的時候不能故作斯文,一定要大口扒飯才夠勁,咀嚼起來才痛快。

我天生是個大飯桶,只要想到肉臊飯,就會蠢動起洶涌的食欲。

粥代母乳,是很多人一生最早嘗到的滋味

童年時寄養在外婆家,早餐多吃番薯粥,總是一邊吃,一邊聽聞外婆喂養雞鴨的聲音,不知不覺天就亮了。

從前熬糜以代母乳,是很多人一生最早嘗到的滋味。奇怪梁實秋不喜吃粥,他敘述母親用薄銚(一種有柄有蓋的小砂鍋)熬製:「不用剩飯煮。用生米淘淨慢煨。水一次加足,不半途添水。始終不加攪和,任它翻滾。這樣煮出來的粥,黏合,爛,而顆顆米粒是完整的,香。」前段敘述相當准確,後段則頗為可疑,蓋米粒完整和攪和無關,而且不攪和極易黏鍋。

粥因所羼配料不同而變化無窮,富貴者如燕窩粥、鮑魚粥、水蟹粥;清淡者如百合粥、筍絲粥、大麥粥、荷葉粥等。番薯粥是粥中之質朴者,一介布衣的樣子。它很隨和,很坦白,很善良,可以簡單搭配豆腐、蛋、醬菜,也可以豪華到有魚有肉有鮮蔬。貧困的年代喝粥,令粥顯得寒磣;小康時吃粥,總是带着閑適感、謙遜而健康的暗示。

它親和力強。觸讋晉見盛怒的趙太後,其能成功游說而不被那老太婆吐口水、松懈她武裝的談判技巧,是先關心近日的飲食情況,太後回答:「恃鬻耳。」粥的養生功能自古即知,荀子慨言:「其求物耶,養生耶,粥壽。」唐代《食醫心鑒》收粥品五十七方,宋代官修《聖濟總錄》收了一百一十三品,清代《粥譜》收錄的粥品已達二百四十七方,堪稱集大成之作。《遵生八箋》更有芡實粥、蓮子粥、山藥粥、枸杞粥、胡麻粥、梅粥、仙人粥等多種藥粥。

台灣人常吃的番薯粥,在數百種粥品中獨樹一帜,它不像廣東粥煮得細稠融化,而是稀飯般米粒分明,又入口即化,完全不勞牙齒來帮忙。「粥中的番薯可絲可丁可塊,我較不愛刨成絲狀的番薯簽,而鐘愛飽滿的地瓜塊。鮮黃的番薯在清白的粥裏,兩者結合得非常幸福。

番薯粥宜熱乎乎地吃,袁枚引尹文端公的名言:「寧人等粥,毋粥等人。」吃粥要及時,像珍惜美好時光那樣,以免冷卻而湯干味變矣。鄭板橋《范縣署中寄舍弟墨第四書》如此贊美粥:「天寒冰凍時,窮親戚朋友到門,先泡一大碗炒米送手中,佐以醬薑一小碟,最早暖老溫貧之具。暇日咽碎米餅,煮胡塗粥,雙手捧椀,縮頸而啜之,霜晨雪早,得此周身俱暖。」雙手捧碗,縮頸而啜,大約是吃粥的標准動作。

地瓜的胸襟廣闊,葷素俱佳,能稠能稀,濃淡都可。

此物最是溫老暖貧,明代李詡《戒庵老人漫筆》錄有一首煮粥詩:「煮飯何如煮粥強,好同兒女熟商量。一升可作三升用,兩日堪為六日糧。有客只須添水火,無錢不必問羹湯。莫言淡薄少滋味,淡薄之中滋味長。」

很多人吃膩大魚大肉,渴望有一碗清粥,那是絢爛之後的平淡,經歷熱鬧之後想要的寧靜;往往看盡人間的繁華,才懂得享受掌聲消失後的孤獨寂寞。

平凡的雪裏蕻、榨菜、醃子薑、豆腐乳、泡菜……尤能和粥彼此闡揚,互相提攜。陳超在《早餐》詩中追憶幼時每天上學前母親准備的粥:「一碟雪裏蕻/一碗米粥烤窩頭片/我背起布書包拉開家門/雪地的反光使我眯起眼/有霧凇的柳樹乾枝上/三顆晨星閃爍/媽媽的早餐使冬天溫暖。」米粥配咸菜的氣味,母愛般呵護學童的成長,親情般鼓舞他勇敢走向嚴寒的世界。

番薯粥有一種溫柔體貼的特質,寧靜,同情,撫慰人心,尤其適合身體孱弱、腸胃虛脫時,如春泥潤物,易吸收營養,能減輕人體的負擔,带着療養的期待。余光中《粥頌》敘述稚歲時吃番薯粥:

安慰渴口與饑腸

病了,就更加苦盼

你來輕輕地按摩

舌焦,唇燥,喉乾

與分外嬌懦的枯腸

兩段詩分別陳述食粥經驗,連接着母親和愛妻的疼惜和照顧:

輪到愛妻

用慢火熬了又熬

驚喜晚餐桌上

端來這一碗香軟

配上豆腐乳,蘿卜乾

肉鬆,薑絲,或皮蛋

來寵我疲勞的胃腸

它和便宜的醬菜像平淡夫妻,溫暖的家庭生活,不再有激情,似乎也缺乏浪漫;然平淡中,愈見雋永悠長的滋味。

吾人吃多了肥膩,往往期待一碗清爽的番薯粥。澹泊如番薯粥的夫妻情分。《浮生六記》敘述芸娘少女時吃粥於深閨,嫁作沈家婦受盡冤屈,中年時貧病潦倒,又被翁姑逼得骨肉離散:將交五鼓,暖粥共啜之。芸強顏笑曰:「昔一粥而聚,今一粥而散,若作傳奇,可名《吃粥記》矣。」带着病軀離別兒女,是需要一碗熱粥來安慰。

有一段時間的周末,特地趕早回家熬一鍋番薯粥給妻吃,長期化療的人胃口差,得設法喚醒她的味蕾。番薯粥總是滾燙着熱情,熱騰騰一碗下肚最能按摩身心。我歡喜粥里的地瓜大塊一點,地瓜削皮後用刀後端輕斫,順勢裂開成不規則塊狀,跟斫白蘿卜一樣,盡量挽留其纖維,不令碎斷;雖然形狀凹凸不齊,但,干嗎整齊?口感才要緊。

湯和米要柔膩如一,是治粥之道,如袁枚所云:「見水不見米,非粥也;見米不見水,非粥也。必使水米融洽,柔膩如一,而後謂之粥。」欲臻此境,除了禁止在中途添水,熄火後須略燜才好。」

米先浸泡半小時再煮,煮開後加入番薯同煮,滾沸時轉小火,用勺稍加攪動,叫米湯穩定地沸,叫它不要滿溢,靜待它飄散清香,雲淡風輕般,飄散着一種深刻的氣味。妻重病復發一年餘,我的生活確實異常忙碌,或許這也算是修行吧,越忙碌越能練習氣定神閑的態度。我故意不用電飯鍋煮番薯粥;守在爐火邊,像守着珍惜的歲月、情感及記憶,那樣耐心而堅定地守着。

大腸包小腸,像緊緊相擁的戀人

大腸包小腸是在台灣發展出的獨特小吃:糯米腸、香腸分別炭烤,再切開體積較大的糯米腸,夾入香腸,形式有點像美式熱狗。兩種東西都先分別製作,事先蒸煮熟的糯米腸和香腸一起炭烤,供應速度快,很適合發展成中式快餐。

蒸過再烤的糯米腸,切開,夾入也是剛烤好的台式香腸和蒜片,像緊緊相擁的戀人。

灌米腸之前,糯米先浸水兩小時,然後用爆香過的紅蔥頭,加入糯米、胡椒粉、鹽調味,一起拌炒。腸衣須用豬大腸,仔細清洗掉黏液、去油脂,再灌入炒好放涼的糯米。糯米腸先蒸煮備用,再烤熱;利用豬大腸的脂香和彈勁,豐富糯米飯之口感。

此物營業門檻低,一輛攤車即可做生意。全台夜市皆不乏大腸包小腸,逛夜市或廟會,常見人手一組,當街大啖。可惜大部分商家多用合成腸衣製作糯米腸,令人泄氣。人工合成腸衣用植物膠、牛皮提煉,口感差,成本低,吃一口就意志消沉。

我對米腸最基本的要求是腸衣須採用天然新鮮的豬大腸,如六腳鄉蒜頭市場那老攤,其糯米用花生、肉臊炒過,包覆在脂香中等待,以五香、肉桂調味的香腸和自醃生薑片,十分美妙。北斗「台灣寶」的大腸包小腸很美,那香腸裏絕大部分是瘦肉,糯米腸亦用心製作。淡水「半坪屋糯米腸」雖無香腸,所製糯米腸卻相當精彩,外带一份,邊吃邊眺望觀音山和淡水出海口,感動得想唱歌。

香腸中我尤鐘愛台式口味:用豬後腿肉切丁,以鹽、糖、胡椒粉、肉桂乃至高粱酒調味灌製,風味絕佳。高明的烤香腸除了美味,咬下去還能噴肉汁;呆子才會把香腸烤得乾澀。

德國香腸雖則名氣大,卻難獲吾心;我不敢想象吃德國香腸若缺少了芥末醬、酸菜,如何是好?烏韋·蒂姆(Uwe Timm)為德國香腸寫了一部長篇小說,台灣小說家似乎還欠台式香腸一個交代。

有人賣大腸包香腸,自作聰明在大腸裏加入酸菜、泡菜、醃薑片、蔥花、蘿卜乾、小黃瓜絲、花生粉、芫荽,弄得大腸鼓脹,香腸根本無容身之地,咬一口,那些添加物就掉落滿地。那些添加物的味道彼此扞格,完全干擾了大腸和香腸的本味;何況,若天氣稍暖,酸菜和小黃瓜容易腐敗。

尤有甚者是將糯米腸、香腸剪段,加入各種配菜,形式已蕩然無存,又淋上醬汁,如甜辣醬、黑胡椒醬、泰式辣醬、芥末醬、咖喱醬;無論大腸或小腸,口味都已不輕,何必多此一淋?搞得糯米腸、香腸很神經質的樣子。最要緊的是大腸、香腸的合奏,最多加一點醬油膏和大蒜,實不宜亂加賣弄。

世人多以數大量多為美,自然是一種滑稽的審美觀。這關系到食物結構,食物和文藝品一樣,都要是有機整體,結構要勻稱、嚴謹。拉羅的《D小調西班牙交響曲》色彩浪漫、華麗,然而全曲五個樂章中,演奏家多省略情緒熾烈的第三樂章,顯見結構不夠嚴謹。柏拉圖在《斐德羅篇》(Phaedrus)早就說過:任何詩文都必須是有機的統一體。亞里士多德進一步強調,藝術品的局部沒有什麼價值,每一個局部的價值在於它對整體的關係。懂裝扮的人不會把歷代祖先的首飾全掛在身上,懂化妝的人也不會把臉塗抹得像要登台唱大戲。大腸包小腸胡亂添加各種配料,如同是沒頭沒腦。

這種小吃可以坐下來慢慢品嘗,也不妨邊走邊吃。我很喜歡可以邊走邊吃的東西,只要不在意吃相,莫在意別人不屑的眼光,總是带着快意江湖的豪爽感。

大腸包小腸可能發源於南部,台北較晚才見到。我的大腸包小腸在高雄市啟蒙,總覺得南部的比北部好吃,像高雄市重慶街二六九號騎樓前那攤糯米腸就頗有滋味。高雄醫學院附近,保安宮前「新大港」亦採用新鮮豬大腸製作,攤前聚集了許多食客的摩托車,串串香腸垂掛在竹竿上,攤上那兩座巨型抽油煙機仍無法阻止陣陣的燒烤白煙,仿佛呼應着廟口嫋嫋的爐煙,商家個個戴着斗笠、口罩、袖套,不斷翻烤,應付總在排隊的人群。

吃大腸包小腸最理想的地點是大自然,公園也不錯。我求學的「三民國中」和高雄醫學院隔了一條水溝,當時廟口那攤大腸包小腸尚未出現,在懵懂的少年時代,似乎很苦悶又不明白苦悶為何,很孤獨卻仍不喜歡孤獨;每天看隔壁的大學生男男女女在校園裏散步徜徉,覺得讀大學等於是在公園裏談戀愛,遂立志要上大學。

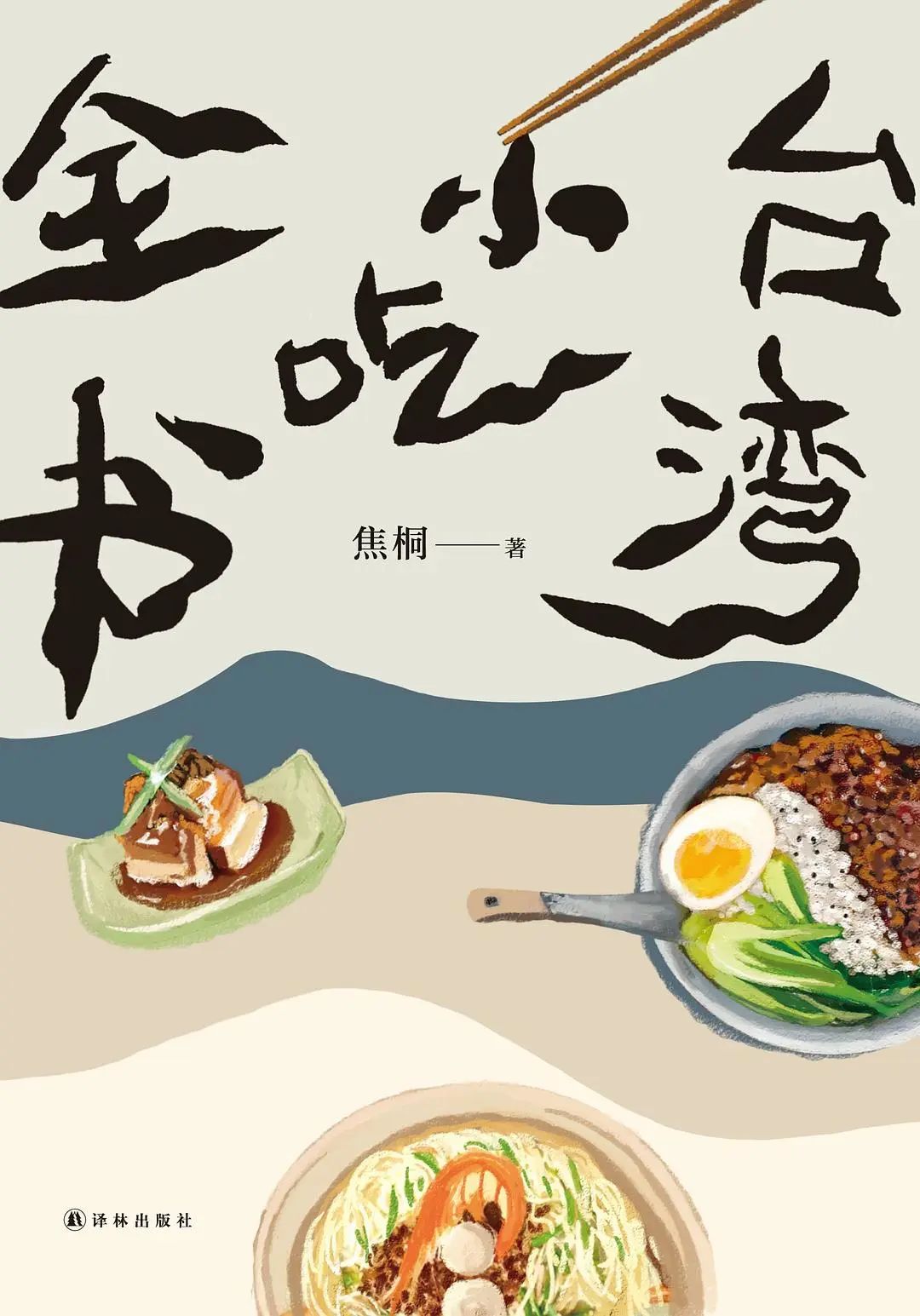

本文節選自

《台灣小吃全書》

作者: 焦桐

出版社: 譯林出版社

出版年: 2018-7