本文旨在研究匯率的幾個關鍵性問題:匯率決定理論;匯率決定因素;經濟增速換擋期的匯率表現;人民币匯率制度的形成機制;基于以上理論和國際經驗分析基礎上的人民币匯率展望。

導讀

本文旨在研究匯率的幾個關鍵性問題:匯率決定理論;匯率決定因素;經濟增速換擋期的匯率表現;人民币匯率制度的形成機制;基于以上理論和國際經驗分析基礎上的人民币匯率展望。

摘要

選擇外匯還是持有本币,取決于保值、支付和投機需求,因此代表性匯率理論和這三種貨币功能有關。代表性理論包括:保值功能---購買力平價理論,“支付功能”---國際收支理論,投機需求---利率平價理論。“巴拉薩-薩繆爾森效應”,“匯率超調理論”和“匯率的資產組合理論”等可看作前述三種理論的延伸。

匯率的決定因素包括:兩國的相對通脹率、貿易差額、兩國利差、兩國經濟增速及風險因素等。

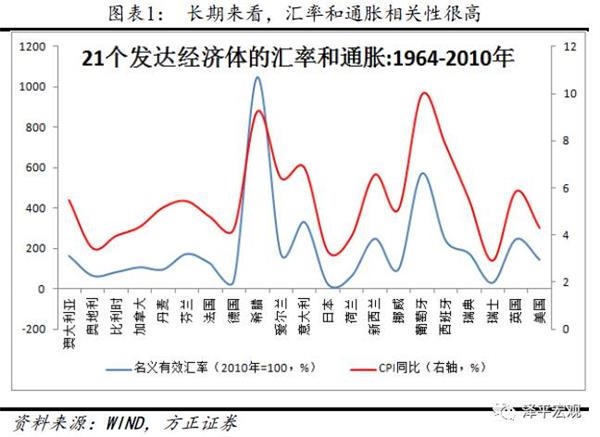

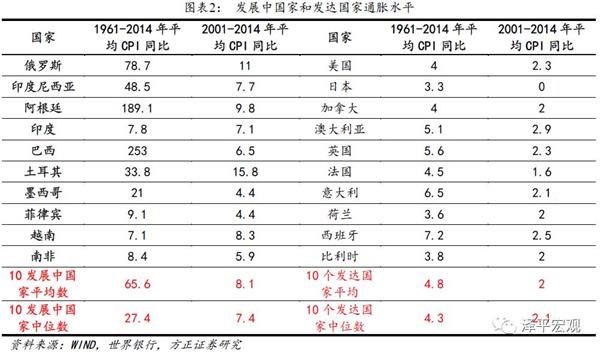

過去50年,物價穩定的貨币表現最強勁。1964年-2010年間,21個發達經濟體匯率與通脹相關系數達0.84,即通脹低則匯率強,通脹高則匯率弱。德國瑞士匯率強勁,重要原因是它們物價低于美國。發展中國家貨币普遍弱勢,主因是這些國家長期高通脹。1961-2014年間,10個代表性發展中國家通脹中位數為27%,而同期10個代表性發達國家通脹中位數為4.3%。

貿易順差對匯率有正向貢獻,但貨币在兩種情況下會表現較差。貿易順差與一國匯率表現之間沒有穩定的正向關系,印尼和俄羅斯等近20年來持續貿易順差,但貨币表現疲軟。長期貿易順差,但貨币表現弱勢,主要有兩個原因:一是高通脹;二是發生危機。

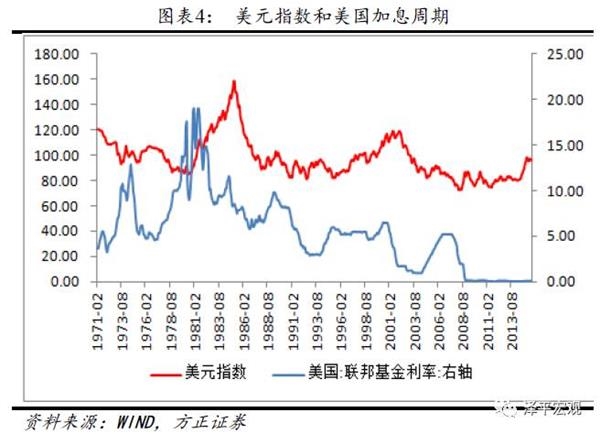

美國加息周期增加匯率壓力,但非美貨币不一定會貶值。美國歷次加息周期中,美元只有40%概率會進入升值周期,不過當美元升值周期出現時,各國貨币普遍貶值。因為美元指數由主要發達國家貨币構成,如果德國、瑞士等“傳統強隊”都被比下去,新興貨币一般也會承受壓力。

增速換擋成功與否決定匯率長期升貶,國際案例有三類:一是經濟增速換擋成功,匯率升值,德國、日本和中國台灣等案例顯示了這一點;二是經歷危機後經濟增速換擋成功,匯率先貶後升,韓國案例顯示了這一點;三是落入中等收入陷阱,匯率大幅貶值,墨西哥、巴西和菲律賓案例顯示了這一點。

綜合前面分析,人民币當前面臨三大支撐和三大壓力。三大支撐是貿易順差、物價穩定和人民币國際化程度增強。這些因素影響不可低估,過去50年,最強的貨币是物價最穩定的貨币,其次是能長期保持貿易順差的貨币,另外,大國和國際貨币發行國的貨币普遍強勁。三大壓力:一是當前人民币預期不穩,二是美國加息周期带來美元升值,三是經濟增速換檔可能失敗。

人民币前景展望:要改革不要刺激,要新動力不要過度依靠房地產。近年美聯儲加息、國內信用債務風險暴露、房地產泡沫、前期貨币超發等給短期人民币匯率增加了壓力。但從中長期來看,人民币匯率作為以人民币計價的大類資產,其中長期前景取決于中國經濟改革轉型前景,如果堅決推動以減稅、放松行業管制、減少行政干預、混改、鼓勵競爭創新、削減政府開支等為主要內容的供給側結構性改革,提升效率,則人民币長期升值,如果出現貨币放水刺激房地產泡沫、國退民進、行政機構人員嚴重冗余導致減稅難以實現等改革倒退現象,則人民币面臨貶值壓力,在增速換擋期經濟體的國際案例中均有正反兩方面深刻的經驗教訓。

中國匯率制度采用漸進式方式進行改革,目前人民币國際化程度提升。自1948年人民币發行以來,人民币匯率制度在70年間經歷了7次匯率制度的調整。目前實行以市場供求為基礎、參考一籃子貨币進行調節、有管理的浮動匯率制度。四年間,人民币在全球貨币排名從35位躍升至第5。美歐在國際支付的份額佔比仍在70%以上。

正文

本文旨在研究關于匯率的以下幾個關鍵性問題:匯率決定理論;匯率決定因素;經濟增速換擋期的匯率表現;人民币匯率制度的形成機制;基于以上理論和國際經驗分析基礎上的人民币匯率展望。

1、匯率決定理論

匯率是兩國貨币的相對價格,選擇外匯還是持有本币,取決于保值、支付和投機需求。因此匯率的主要理論包括:保值功能------購買力平價理論,“支付功能”------國際收支理論,投機需求------利率平價理論。

購買力平價理論------反映外匯的保值功能

紙币體系下,央行可以隨心所欲,因而貨币的購買力至關重要,這就誕生了最早的匯率決定理論:購買力平價理論。該理論認為,兩國貨币購買力決定了匯率,購買力變動(兩國的相對通脹率)決定了匯率變動。前者是絕對購買力平價理論,後者是相對購買力平價理論。

國際收支理論------反映外匯的對外支付功能

經歷了通脹之苦後,各國央行逐漸變得“克制”,物價變動越來越小,購買力平價理論對于中短期匯率波動的解釋力下降。此時外匯市場供求力量成了關注焦點,外匯買賣有兩個原因:貿易和投機。人們發現,貿易順差容易導致一國貨币升值,貿易逆差則導致貨币貶值,因而國際收支理論誕生。該理論認為,匯率取決于一國的出口和進口,出口取決于外需、兩國相對價格,進口取決于內需、兩國相對價格,即兩國相對收入和通脹率決定了匯率。

利率平價理論------反映外匯的投機功能

外匯交易中很大部分是“投機”行為,而投機行為更關注利率,這就誕生了利率平價。該理論認為一筆資金投在兩國,最後收益率應該相同。利率平價理論分為套補的利率平價和非套補的利率平價。前者含義是匯率的遠期升水率等于兩國利差,後者認為預期的匯率變動等于兩國利差,可見其差別在于是否在遠期市場做拋補動作。

其他匯率理論主要在上述三種理論基礎上做延伸,代表性的理論有:

“巴拉薩-薩繆爾森效應”表明,經濟增速越快的國家,可貿易部門工資水平越高,並带動整體物價水平上升,從而引起實際匯率升值。這是購買力平價的一種延伸。

“匯率超調理論”認為,貿易失衡需要其中一國商品變貴來解決,物價和匯率都可以實現這個目的,但由于物價調整緩慢,匯率調整迅速,因而外部沖擊出現後,短期內會通過匯率超調的方式來吸收沖擊。這是國際收支理論的一種延伸。

“匯率的資產組合理論”認為,持有外國貨币不僅應該關心利率,還要關注風險。這是對利率平價理論的一種延伸。

2、匯率決定因素:短期與長期

匯率本質上是兩國貨币之間的一種關系,可能是比價、替代等等,也是大類資產配置的一種,投資者在兩國貨币之間的進行選擇,是考慮不同貨币在不同國家的商品市場、金融市場中的回報率存在差異。

綜合上述理論,匯率的影響因素包括:兩國的相對通脹率、貿易差額、兩國利差、兩國經濟增速及風險因素等。

2.1物價穩定國的匯率表現

1964年-2010年間,21個發達經濟體名義有效匯率與CPI同比相關系數達0.84,即通脹低則匯率強,通脹高則匯率弱。1964年以來,平均通脹水平低于美國的發達經濟體,有瑞士、日本、奧地利、荷蘭、比利時和德國,正是這些國家匯率是非常強勁的。

發展中國家貨币普遍弱勢,主因是這些國家長期高通脹。1961-2014年間,10個代表性發展中國家平均通脹水平為66%,中位數為27%,而同期10個代表性發達國家平均通脹水平為4.8%,中位數為4.3%。本世紀通脹水平總體較低,但平均來看發展中國家仍高很多。2001-2014年,發展中國家通脹平均值為8.1%,中位數為7.4%,而發達國家通脹平均值為2.0%,中位數為2.1%。(見表2).

2001-2014年,中國平均通脹為2.4%,遠低于其他發展中國家,和發達國家相近。因此,只要中國不發生危機,穩定的物價是對人民币最有效的支撐,從歷史來看,幾個大型發達經濟體之間貨币雖有波動,但幅度明顯小于發展中國家貨币。放一個相對長時間來看,趕超型經濟體貨币往往有升值潛力。

2.2長期順差國的匯率表現

未來一段時期,中國將繼續保持一定的貿易順差。很多人將貿易順差作為看多人民币的主要理由。從日本、德國等熟悉的案例來看,長期貿易順差確實有助于一國貨币保持強勢。但並非所有國家如此。

1980年以來,較長時間維持貿易順差的國家包括:阿根廷、巴西、德國、俄羅斯、哈薩克斯坦、韓國、荷蘭、捷克、馬來西亞、尼日利亞、日本、新加坡,伊朗、印尼和中國,維持順差時間在10-35年之間,具體見表1。可見,順差與貨币的長期表現沒有穩定的正向關系,很多國家長期貿易順差,但貨币都出現貶值,印尼和俄羅斯貿易順差持續時間都在20年以上,但這兩國貨币一直比較疲軟。阿根廷貿易順差也維持了15年,但比索自2000年以來貶值約700%。

長期貿易順差國中,一些貨币表現弱勢,主要有兩個原因:一是高通脹;二是發生危機。表1中,印尼、俄羅斯和阿根廷在貿易順差時間段內,平均通脹分別為10.5%,41%,8.8%。而且曾經都發生過經濟或金融危機,其中印尼于1997年發生金融危機,俄羅斯1998年發生債務危機,阿根廷于2002年債務危機。考慮到中國發生高通脹和危機可能性偏低,貿易順差將繼續支撐人民币匯率。

2.3歷次美國加息周期下的匯率表現

美國進入加息周期,這種狀況下,人民币將有何表現?

美國加息不等于美元升值。歷史告訴我們,美國5次加息周期,只有2次带來美元升值周期。1980年以來,美國有過5次加息周期,分別是70年代初,70年代末80年代初,80年末,90年代中後期,2004-2006年(見圖15),可以看到,5次加息周期中,只有兩次導致美元明顯升值,另外三次加息周期中,美元反而出現貶值。加息周期不一定带來美元強勢周期,主要原因在于,美元是一個相對價格,取決于其他國家的表現,另外,利率也並非影響美元的唯一變量,美國長期貿易逆差,天然有貶值動力。

值得注意的是,兩輪美元升值周期中,各國貨币普遍貶值,鮮有例外。美元兩次升值周期發生在80年代初和90年代末,這兩次是比較強勢的加息周期,第一次是治理超高通脹,第二次是遇上新經濟時期。1981年-1985年間,日元貶值25%,英鎊貶值100%,瑞士法郎貶值40%,加拿大元貶值10%,澳元貶值25%。新興市場在80年代則普遍陷入危機。

1996-2001年間,所有發達經濟體貨币均兌美元貶值,新興市場貨币貶值幅度更大(固定匯率制經濟體除外).其中日元貶值25%,瑞郎貶值40%,英鎊貶值10%,歐元貶值30%,加拿大元貶值20%,澳元貶值30%。亞洲“四小虎”貨币在亞洲金融危機影響下出現超大幅貶值,巴西俄羅斯阿根廷相繼發生危機,印度盧比貶值40%,土耳其里拉從0.06貶到1.5.

為何美元強勢周期中,各國貨币普遍貶值?因為美元指數由發達國家貨币構成,如果連德國、日本和瑞士這些“傳統強隊”都弱于美國,新興貨币只能更差。因此,如果相信美元繼續升值,那麼人民币面臨貶值壓力。反之,如果認為美元牛市到頭,則人民币貶值壓力可能是暫時的。

2.4國際貨币國的匯率表現

如果一國貨币是國際貨币,該國貨币天然更堅挺,一方面是新增需求;另一方面,一國維持國際貨币的意願也是一種激勵。美元,日元,歐元,瑞士法郎,英鎊都是常見的國際貨币,這些國家貨币也是世界上最堅挺的幾種貨币,這些貨币之間雖有波動,但幅度總體不大。

上世紀80年代,日本開放進程加快,滿足了很多外國央行等機構對日元的“剛需”,日元國際化程度明顯加速,直到89年左右達到頂峰,期間日元快速升值。90年後,盡管日本泡沫破滅,但日元依舊升值到95年,跨境貿易中廣泛用日元結算,以及國際儲備貨币的需求,無疑有助于日元表現。

隨着人民币國際化程度增強,人民币匯率將得到支撐。一方面,隨着跨境貿易中廣泛使用人民币,和資本賬戶開放程度擴大,海外會有許多“新增”的人民币需求,包括貿易和儲備需求。另一方面,國際化的激勵,將促使中國政府營造一個穩定的人民币匯率環境。

2.5增速換擋時期的各經濟體匯率表現

當前中國正處于經濟增速換擋期。歷史來看,經濟增速換擋期的經濟體,貨币表現如何?

1)落入中等收入陷阱國家匯率普遍貶值

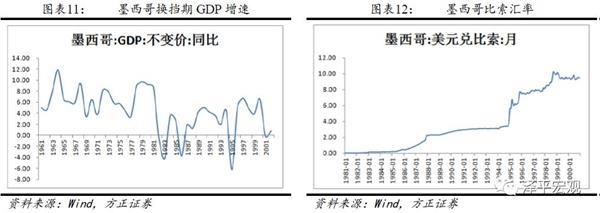

墨西哥落入中等收入陷阱期:貨币持續大幅貶值

墨西哥毗鄰美國,人口數量土地面積均處于世界前列。按常理,應該最能有效承接美國產業轉移,實現高速增長。墨西哥確實經歷了這樣的高速發展階段,1961-1981年間維持了年均6.8%的高速增長。

但1981年後,墨西哥經濟換檔失敗,落入中等收入陷阱,1981年墨西哥人均 GDP為3556美元(同期韓國人均GDP只有1846美元),但到1996年墨西哥人均GDP居然只有3547美元,還有所下降。同期墨西哥比索出現超大幅度長期貶值,墨西哥比索從1981年的0.02貶值到2000年的9.47,中間幾乎沒有像樣的反彈。

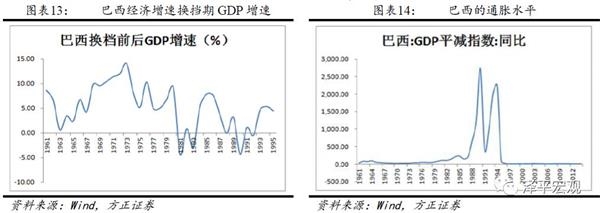

巴西落入中等收入陷阱期:貨币持續大幅貶值

拉美國家在1950-1980年期間,普遍經歷了高速增長時期,但80年代這些國家集體陷入債務危機、惡性通脹,巴西是拉美最大國家之一,我們重點通過其表現來了解拉美的落入中等收入陷阱期情形。

巴西在1950-1980年間,維持了長達30年年均7.4%的高速增長時期,但80年以後巴西換擋失敗,1981-1992年間,巴西年均增速僅1.4%。我們無法獲得長時期的巴西匯率,但通過觀察期間巴西通脹水平作為替代。可見,巴西在整個80年代受到惡性通脹困擾。可見,追趕失敗後如果陷入危機,則貨币將大幅貶值。

菲律賓落入中等收入陷阱期:貨币持續大幅貶值

菲律賓在1961-1980年間維持了年均5.4%的中高速增長時期,但80年以後落入中等收入陷阱,1981-2000年間20年間,菲律賓年均增速僅2.3%。追趕失敗後,菲律賓貨币持續大幅貶值,1981年-2000年間,菲律賓比索兌美元匯率從7.6貶值到45,中間幾乎沒有反彈。

2)跨入高收入階段、增速換擋成功的各經濟體匯率普遍升值

日本增速換擋期:匯率升值

日本經濟增速換擋發生在1968-1978年間。日本1951-1973年間開啟經濟高速追趕,實現了23年年均9.3%的增長,1974-1991年的18年間實現了年均3.7%的增長,屬于中速增長階段。

圖17和圖18顯示期間的日本GDP增速和日元匯率表現(用名義有效匯率而非美元兌日元匯率,是為了避免受到美元周期的過度影響),可見,期間日本經濟增速雖然下台階,但日元仍表現強勁,名義有效匯率升值約60%。有趣的是,日本經濟增速換擋期後,日元升值速度一點都未減緩,日元在1978年以後繼續快速升值,直到1995年,升值才告結束。

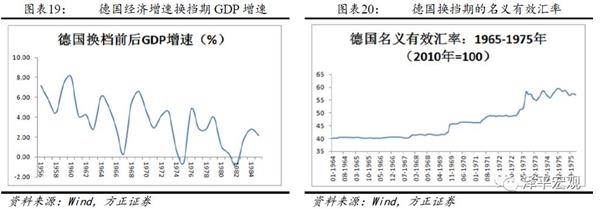

德國增速換擋期:匯率升值

德國經濟增速換擋發生在1965年前後。德國經濟在1951-1965年間實現了15年年均增速6.6%的快速增長,1965年人均GDP達到9186國際元,相當于美國的68.5%,到達增速換擋的閥值區間。1966-1972年經過7年年均4%的增長後,步入低速增長區間。

圖19和圖20顯示期間的德國GDP增速和匯率表現,可見,期間雖然德國經濟明顯減速,但德國馬克表現搶眼,期間升值約50%。和日本一樣,增速換擋後,德國馬克依然處于快速升值的階段。

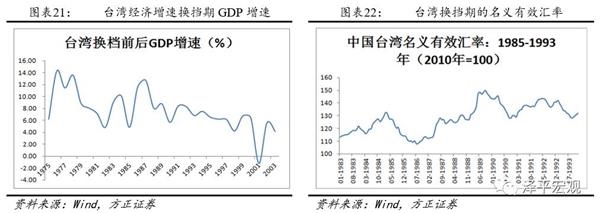

中國台灣增速換擋期:匯率升值

台灣經濟增速換擋發生在1985-1993年間。1951-1989年39年間屬于高速增長追趕階段,年均增速高達8.8%,1989年人均GDP達到9538國際元,相當于美國的41.4%,到達換擋的閥值時點。1990-2010年間平均增速5.1%,進入中速發展階段。

圖21和圖22顯示換擋期間的台灣GDP增速和匯率表現,可見,1985-1993年經濟換檔時期,雖然台灣經濟出現減速,但台灣名義有效匯率仍然穩中有升,期間累計升值約20%。

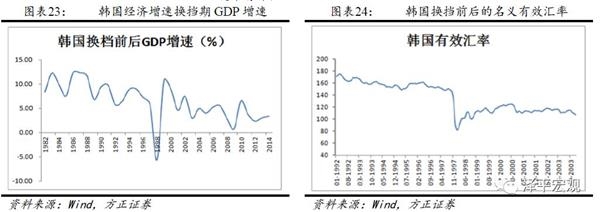

韓國增速換擋期:貨币先貶後升

韓國經濟增速換擋發生在1992-2003年間。1961-1996年間實現了36年年均8.8%的高速追趕。1996年人均GDP達到12860國際元,相當于美國的51%。經過亞洲金融危機的沖擊,2001年以後進入中速增長階段,2001-2010年年均增速5%。

圖23和圖24顯示期間的韓國GDP增速和匯率表現,其中,1992-1997年間是換擋期的上半場,政府拒絕經濟減速,刺激並導致亞洲金融危機時期,匯率大幅貶值,1997年後,主動改革,換擋成功,匯率穩中有升。

從上述案例可以看出,經濟增速換擋期,貨币是否換擋,取決于經濟換擋是否成功。德國、日本、中國台灣的案例顯示,換擋成功的國家貨币將繼續穩中有升,而韓國換擋上半場和墨西哥、巴西和菲律賓等落入中等收入陷阱案例顯示,換擋失敗可能導致貨币大幅貶值。

對中國來說,經濟能否換擋成功至關重要,如果換擋不成功,可能會像拉美國家一樣,出現危機並導致貨币大幅貶值。而如果換擋成功,中國將成為世界第一大經濟體,人民币成為國際貨币,而人民币升值也將是主基調。

2.6不同宏觀環境下的匯率表現:一個總結

前面我們通過理論和國際比較,分析了一國貨币的決定因素。

從理論視角來看,購買力平價理論認為匯率由兩國通脹率決定,國際收支理論認為匯率由貿易差額決定,利率平價理論認為匯率由兩國利差決定。“巴拉薩-薩繆爾森效應”認為兩國勞動生產率或人均收入差異決定了匯率、“匯率超調理論”認為,在物價粘性情況下,國際收支失衡會通過匯率來調節,“匯率的資產組合理論”認為,一國貨币吸引力不僅取決于收入,還取決于風險。

綜合上述理論,匯率的影響因素包括:兩國相對通脹率、貿易差額、兩國利差(或貨币政策)、兩國經濟增速和風險因素等。而除了風險因素以外,其他5類因素都支撐人民币。

通過國際比較,我們可以得出如下幾點結論:

1)處于經濟增速換擋期的國家,匯率表現有三種結果:一是經濟增速換擋成功,匯率升值,德國、日本和中國台灣等案例顯示了這一點;二是經歷危機後經濟增速換擋成功,匯率先貶後升,韓國案例顯示了這一點;三是落入中等收入陷阱,匯率大幅貶值,墨西哥、巴西和菲律賓案例顯示了這一點。因此,未來人民币走勢和中國經濟能否成功重啟改革並實現增速換擋有關。

2)在美國加息周期,美元是否進入升值周期存在不確定性,過去5次美國加息周期中,只有2次带來美元升值周期。但是,兩輪美元升值周期中,各國貨币普遍貶值,鮮有例外。因為美元指數由發達國家貨币構成,如果連德國、日本和瑞士這些“傳統強隊”都弱于美國,新興貨币只能更差。因此,如果相信美元繼續升值,那麼人民币面臨貶值壓力。反之,如果認為美元牛市到頭,則人民币貶值壓力可能是暫時的。

3)貿易順差與一國匯率的長期表現沒有穩定的正向關系,很多國家長期貿易順差,但貨币都出現貶值,印尼和俄羅斯貿易順差持續時間都在20年以上,但這兩國貨币一直比較疲軟。長期貿易順差國中,一些貨币表現弱勢,主要有兩個原因:一是高通脹;二是發生危機。印尼、俄羅斯在貿易順差時間段內,平均通脹分別為10.5%,41%,而且曾經都發生過危機,其中印尼于1997年發生金融危機,俄羅斯1998年發生債務危機。考慮到中國發生高通脹和危機可能性偏低,貿易順差將繼續支撐人民币匯率。

4)過去50年,表現最強的貨币是物價穩定的貨币。1964年-2010年間,21個發達經濟體名義有效匯率(2010=100,期間平均值越低,說明匯率越強)與CPI同比相關系數達0.84,即通脹低則匯率強,通脹高則匯率弱。發展中國家貨币普遍弱勢,主因是這些國家長期高通脹。1961-2014年間,10個代表性發展中國家平均通脹水平為66%,中位數為27%,而同期10個代表性發達國家平均通脹水平為4.8%,中位數為4.3%。2001-2014年,中國平均通脹為2.4%,遠低于其他發展中國家(8.1%),和發達國家相近(2.0%)。因此,只要中國不發生危機,穩定的物價是對人民币最有效的支撐。

5)主權貨币國際化程度提高有助于支撐匯率表現。上世紀80年代,日本開放進程加快,日元國際化程度明顯加速,直到89年左右達到頂峰,期間日元快速升值。90年後,盡管日本泡沫破滅,但日元依舊升值到95年,跨境貿易中廣泛用日元結算,以及國際儲備貨币的需求,都有助于日元表現。隨着人民币國際化程度增強,人民币匯率將得到支撐。一方面,隨着跨境貿易中廣泛使用人民币,和資本賬戶開放程度擴大,海外會有許多“新增”的人民币需求,包括貿易和儲備需求。另一方面,國際化的激勵,將促使中國政府營造一個穩定的人民币匯率環境。

2.7人民币匯率展望

綜合前面分析,人民币當前面臨三大支撐和三大壓力。

三大支撐是貿易順差、物價穩定和人民币國際化程度增強。這些因素影響不可低估,過去50年,最強的貨币是物價最穩定的貨币,其次是能長期保持貿易順差的貨币,另外,大國和國際貨币發行國的貨币普遍強勁,德國、日本貨币便是集三大特征于一體的代表。

三大壓力:一是當前人民币預期不穩,二是美國加息周期带來的美元升值可能性,三是經濟增速換檔失敗導致的大幅貶值風險。第一個是實實在在的壓力,第二個潛在壓力,第三個是黑天鵝,但鑒于市場存在這種擔憂,因而也要求有一定的風險補償。

總的來看,近年美聯儲加息、國內信用債務風險暴露、房地產泡沫、前期貨币超發等給短期人民币匯率增加了壓力。但從中長期來看,人民币匯率作為以人民币計價的大類資產,其中長期前景取決于中國經濟改革轉型前景,如果堅決推動以減稅、放松行業管制、減少行政干預、混改、鼓勵競爭創新、削減政府開支等為主要內容的供給側結構性改革,提升效率,則人民币長期升值,如果出現貨币放水刺激房地產泡沫、國退民進、行政機構人員嚴重冗余導致減稅難以實現等改革倒退現象,則人民币面臨貶值壓力,正反兩方面的案例在增速換擋期經濟體里均有深刻的經驗教訓。

3、財政貨币政策對匯率走勢的影響

3.1理論基礎:IS-LM-BP模型

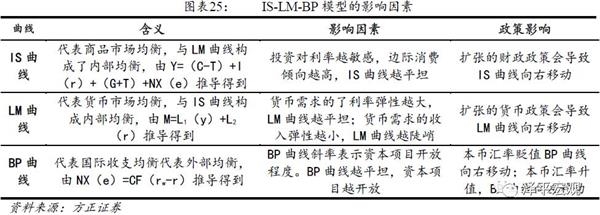

IS-LM-BP模型是在利率市場化前提下,將利率作為模型內生變量基礎上,通過一般均衡分析探討均衡利率、收入和財政政策貨币政策效應的模型。IS和LM分別代表商品市場和貨币市場的均衡。IS曲線和LM曲線相交實現經濟的內部均衡。BP代表了國際收支。BP曲線斜率表示資本項目開放程度。BP曲線越平坦,資本項目越開放。三者同時相交實現內部和外部均衡。利率升高導致資本流入,本币匯率升值,增加出口,貿易順差;利率降低導致資本流出,本币匯率貶值,減少出口,出現貿易逆差。

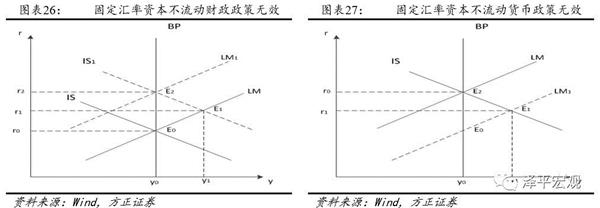

固定匯率、資本不流動條件下擴張性財政政策和擴張性貨币政策無效,並不能提升本國收入。這種情況類似于中國早期實行固定匯率制度。

1)財政政策:在固定匯率、資本不流動的條件下,擴張的財政政策會造成利率上升、消耗外匯,但是對本國收入並沒有影響。擴張性財政政策導致IS曲線向右移動到IS1,與LM曲線相較于E1,提高收入Y到Y1,利率暫時由r上升到r1。由于資本完全不流通,BP曲線垂直于x軸。但是此時的E1並不在BP曲線上,這里並不是經濟最終均衡點。利率的上升並不能带來資本流入。但是,收入的暫時增加會引起進口增加,造成國際收支逆差,引發本國貨币貶值壓力。中央銀行為了保持固定匯率將會增加減少貨币供給,增加外匯儲備,使LM曲線向左移動到LM1,最終在E2到達內外均衡。均衡點從E0移動到E2,,收入Y沒有增加,而利率r上升。

2)貨币政策:在固定匯率、資本不流動的條件下,擴張的貨币政策完全無效。擴張性的貨币政策使LM曲線向右移動到LM1,與IS曲線交于E1點。此時收入Y提升到Y1,利率下降到r1。但是E1不在BP曲線上,並沒有到達最後的均衡。但是由于資本不流動,利率的下降並不會導致資本流入。暫時的收入增加引起進口的增加,造成國際收支逆差,引發本國貨币貶值壓力。中央銀行為了維持固定匯率將減少貨币供給,增加外匯儲備,使LM1曲線向左移動到LM,最終回到E0.

浮動匯率、資本完全流動條件下擴張性財政政策無效,擴張性貨币政策提升本國收入。這和目前美國所處的情況很類似。

1)財政政策:在浮動匯率、資本完全流動下,財政政策完全無效,本币升值。擴張性的財政政策,IS曲線向右移動到IS1,與LM曲線相較于E1。此時國民收入暫時提高到Y1,利率上升到r1。利率的上升會導致資本流入,引發本國貨币升值壓力。中央銀行不會進行干預,本币升值,減少淨出口,促使IS1曲線向左移動回到IS。最終回到E0,內外同時均衡。

2)貨币政策:在浮動匯率、資本完全流動的情況下,擴張性的貨币政策的效用被加強,本币貶值。擴張性的貨币政策LM曲線向右移動LM1,到達E1點。收入提升到Y1,利率下降,資本流出,本國貨币有貶值壓力。中央銀行不會進行干預,國際收支逆,本國貨币貶值、出口增加,使IS曲線向右移動到IS1,與LM1和BP相較于E2點,達到新的均衡。

BP曲線的斜率與LM曲線的斜率對比會對財政政策和貨币政策起到加強或減弱的作用。

1)當BP曲線更陡峭時,資本流動性更強。由財政政策變動使IS曲線向右平移,引起貿易逆差,匯率貶值,促進出口,從而會對擴張的財政政策有加強作用;而當BP曲線比LM曲線更平緩時,IS曲線的移動會造成貿易順差,匯率升值,減少出口,從而對擴張的財政政策有減弱作用。

2)當BP曲線陡峭時,擴張的貨币政策LM曲線向右移動,引起貿易逆差,匯率貶值,促進出口,使IS向右移動。當BP曲線更平坦時,擴張貨币政策LM曲線向右移動也會引起貿易逆差,匯率貶值,促進出口,使IS向右移動。因此兩種情況下,擴張貨币政策引起的收入增加都會被加強。但是在BP曲線陡峭時,引發匯率的變動的作用很小,因為資本流動對匯率的變動不敏感.

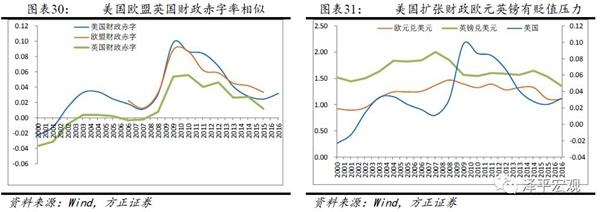

目前很多發達國家實行浮動匯率制和資本完全開放。故在2007年的全球金融危機下,許多國家跟隨美國相繼實行量化寬松政策。根據前面的理論可以發現,貨币政策的效應被加倍,相應國家的貨币會貶值。美國也在多次的量化寬松之後,經濟得到復蘇。目前美國打算實行擴張性的財政政策,從理論可以發現,除非其他國家跟隨美元的腳步也進行擴張性財政政策,否則是無效的,只會引起美元升值。而中國如果一直實行固定匯率制,財政政策和貨币政策的效用都會大大打折扣,選擇中間匯率制也是必須的。

3.2由于斜率問題,財政政策和貨币政策對匯率的影響不一

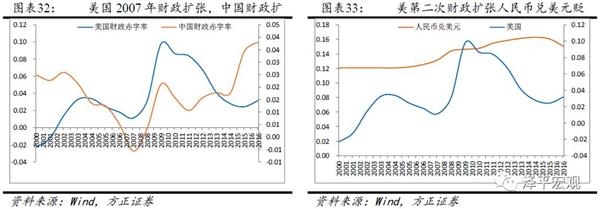

2000年以後,美國進行過兩次大的財政擴張。一次是因為2001年的阿富汗和伊拉克戰爭,一次是因為2008年的金融危機。

英國在美國的兩次財政擴張中都選擇了跟隨,進行擴張的財政政策。2001年英國財政赤字率與美國財政赤字率同向變化,由于是戰爭引起的財政擴張,英鎊兌美元升值。2007歐盟、英國跟隨美國擴張財政政策,歐元、英鎊兌美元貶值,美元升值。

2009年中國跟隨美國進行擴張財政政策,人民币兌美元升值。在2001年伊拉克戰爭時期美國財政政策擴張,此時中國財政政策並未跟隨美國。這一段時期由于外匯管制,人民币兌美元保持相對穩定。而在2007年之後經濟危機中美國的財政政策擴張,中國也選擇了擴張財政政策。2007年中國這次財政赤字率上升,人民币兌美元匯率升值。但是受到全球經濟危機影響波及,人民币匯率也受到貶值壓力,人民币匯率小幅上漲。可以觀察到在2008年之後實行擴張財政政策的這段時期,人民币先有升值,但是隨後在2009年出現了拐點,導致該拐點的原因主要是BP曲線和LM曲線相對斜率變動所導致的人民币匯率升值效果減弱,但是整體來看在擴張財政政策剛剛實行期間,人民币匯率經歷了明顯的小幅升值。

美國經濟危機以來一共采取了四輪量化寬松政策。2007年以來量化寬松期間,美聯儲基准利率維持低水平。2008年11月25日,美聯儲正式啟動第一輪量化寬松貨币政策,購買1000億美元的房地產類債券以及5000億美元抵押貸款支持證券。在此基礎上,美國接連推出第二輪、第三輪、第四輪量化寬松貨币政策。與第一輪有所差異的是,後續的量化寬松貨币政策更注意支持實體經濟的增長,規模也更加擴大。後續的美國量化寬松貨币政策從原來的穩定金融體系變為通過壓低長期利率刺激實體經濟。

中央銀行實施降准降息,並未明顯影響人民币兌美元變動。隨着美聯儲量化寬松降低聯邦基礎利率,中國央行也進行降准降息采取擴張財政政策。從2007年以來,央行主要進行了三次降准降息。分別是在2008年末、2011年末和2015年初。降息降准的主要原因是經濟仍存在下行壓力。通過降准降息意圖降低企業融資成本,向經濟中注入流動性。放開存款利率上限也有助于提升普通家庭的儲蓄收入,這對于中國經濟朝着內需拉動型增長模式轉型至關重要。但是由于中國流動資本對利率彈性較小,降准降息的擴張貨币政策通過淨出口對人民币匯率的傳導作用較小。因此在這三次的擴張貨币政策,人民币匯率並未發生大幅的反應。

3.3近期外匯管制收緊,匯率維持穩定

2017年初,央行加緊外匯資金的管理措施,人民币外管政策收緊。從2017年開始,一系列針對個人結售匯監管法規的再次明確,目的之一就是遏制不合規的個人資本項目下的資金外流。2016年末外管局表示,將加強跨境資金流動監測預警,保持對外匯違法違規高壓打擊態勢;支持銀行嚴格履行真實性合規性審核等展業要求和責任。

外匯管制重點針對外匯市場違規行為,防止資本外流,並不針對貿易投資,短期有利于匯率穩定。目前個人經常項目下購付匯比較便捷,但是仍將加強對銀行辦理個人購付匯業務真實性合規性檢查。加大對個人購付匯申報事項的事後抽查和檢查力度,加強對個人申報信息和交易數據的監測審查。外匯管理部門支持貿易投資便利化,嚴厲打擊外匯市場違規違法行為。商業銀行辦理外匯業務應切實履行展業原則,加強真實性合規性審核,引導市場主體合理使用資金。

4、人民币匯率制度的歷史回顧與現狀

4.1國際匯率制度從固定到浮動的演進

國際金本位是最早出現的國際貨币制度,為形成金本位固定匯率制(1880-1914)奠定基礎,以黃金為參考的貨币固定比價促進了早期國際貿易和資本流動,延續了數十年直到一戰。

隨後在一戰至二戰的20多年間,國際匯率制度相對混亂。初步形成以美元、英鎊和法郎為中心的金匯兌本位制在1929-1931年國際金融危機爆發後徹底崩潰,開始出現自由浮動。不過這一時期國際貨币制度主要是英鎊、美元和法郎三種國際貨币各自形成相互獨立的貨币集團,各國貨币之間浮動存在嚴格的外匯管制。

二戰後,布雷頓森林體系宣布進入美元時代,美元與黃金掛鉤,其他國家貨币與美元掛鉤,形成以美元為中心的統一的固定匯率制度。這為戰後環境下,國際貿易和國際投資提供了極大便利。

布雷頓森林體系無法解決的“特里芬難題”最終使其走向破裂,“牙買加協議”應運而生。其中,一個重要的內容就是浮動匯率合法化,IMF會員國可以自由選擇任意匯率制度。這是國際匯率制度從固定轉向浮動的關鍵結點。浮動匯率成為民心所向、大勢所趨。各國可以充分考慮本國的客觀經濟條件和政策目標來選擇浮動匯率制度。避免因主要儲備貨币之間匯率波動產生沖擊影響本國經濟的正常發展。

4.2人民币匯率制度的演變

自1948年人民币發行以來,人民币匯率制度在70年間經歷了7次匯率制度的調整。第一階段是國民經濟恢復時期(1949-1952),匯率主要參考進出口及結匯購買力比價。隨後(1953-1973),人民币匯率選擇釘住美元,變動相對穩定,維持在1美元兌2.46元人民币。布雷頓森林體系奔潰後(1973-1980),西方國家實行浮動匯率制,為緩解負面影響人民币調整為盯住一籃子貨币的可調整的釘住匯率制。

改革開放後(1981-1984),在扶持出口、增加儲備的政策目標下中國實行雙重匯率制。而後(1985-1993),為了配合外貿改革和推行承包制,從1988年起增加外匯留成比例並設立外匯調劑中心用以調劑市場匯率,匯率制度調整為官方匯率與市場匯率並存的雙軌匯率制。

1994年後,中國實行以市場供求為基礎的管理浮動匯率制度。但人民币對美元的名義匯率除了在1994年1月到1995年8月期間小幅度升值外,始終保持相對穩定狀態。亞洲金融危機以後,由于人民币與美元脫鉤可能導致人民币升值,不利于出口增長,中國政府進一步收窄了人民币匯率的浮動區間,選擇釘住美元。1999年,IMF對中國匯率制度的划分也從“管理浮動”轉為“釘住單一貨币的固定釘住制”。人民币釘住美元一致持續至2005年。

2005年7月,人民币脫離釘住單一美元,調整為參考一籃子貨币計算人民币多邊匯率,實行以市場供求為基礎、參考一籃子貨币進行調節、有管理的浮動匯率制度。

4.32005年新匯改後人民币兌美元維持升值走勢

美元走勢一直是人民币匯率的最重要參考。1994年匯改實施後,人民币兌美元匯率持續貶值。1995至1997年,受大量外資進入、經濟增長等宏觀因素影響,人民币小幅升值,匯率在8.3左右波動。隨後亞洲金融危機爆發,若人民币脫鉤美元會造成人民币升值的不利局面,人民币明確釘住美元。1999年,IMF也將中國匯率制度調整為釘住單一貨币的固定匯率制。此後,人民币匯率維持着在8.276至8.280區間。2005年新匯制出台後,人民币從釘住單一美元調整為釘住一籃子主要貨币,人民币兌美元平穩升值,年內匯率破八,並于2008年破七。

金融危機嚴重挫傷了美國經濟,美元表現低迷,與中國經濟的良好表現形成鮮明反差,這一時期,美元兌人民币維持下降態勢,穩定在7以內。2010年後,量化寬松政策、歐債危機等一系列風險事件發酵,人民币持續升值,美元兌人民币比價持續走低于2014年探底,幾乎破6。隨後,中國經濟進入穩增長調結構的改革進程,人民币貶值成為主旋律,雖然國際社會時常出現“人民币升值”論調,美元兌人民币匯率仍小幅上升。

4.4人民币兌一籃子貨币走勢

1994年後人民币匯率制度安排主要是選擇釘住美元或釘住一籃子貨币。事實上,1995年後,受世界經濟環境及亞洲金融危機等風險事件影響,中國所謂的有管理的浮動匯率實質上選擇釘住美元,直到2005年新匯改出台,脫離單一美元選擇一籃子主要貨币作為人民币多邊匯率指定的基礎。

2015年12月,中國外匯交易中心正式發布了CFETS人民币匯率指數,樣本貨币權重采用考慮轉口貿易因素的貿易權重法計算而得。樣本貨币取價是當日人民币外匯匯率中間價和交易參考價。

2017年1月1日起,按照CFETS貨币籃子選樣規則,CFETS貨币籃子新增11種2016年掛牌人民币對外匯交易币種,CFETS籃子貨币數量由13種變為24種,新增籃子貨币包括南非蘭特、韓元、阿聯酋迪拉姆、沙特里亞爾、匈牙利福林、波蘭茲羅提、丹麥克朗、瑞典克朗、挪威克朗、土耳其里拉、墨西哥比索。籃子貨币權重采用考慮轉口貿易因素的貿易權重法計算而得,本期調整采用2015年度數據。此次新增籃子貨币權重累計加總21.09%,基本涵蓋中國各主要貿易伙伴币種,進一步提升了貨币籃子的代表性。

自2016年初,CFETS人民币匯率指數持續下降,從99.96(2016-01-08)逐步下降至最低點93.78(2016-11-04),後小幅回升至95.25(2017-01-07)。同一時期,人民币僅對英鎊升值,從9.6159(2015-12-31)降至最低點8.1982(2016-10-17),後波動上漲至8.6758(2017-01-26),人民币對美元、歐元、瑞郎、加元等主要貨币均小幅貶值,美元兌人民币自6.4018(2015-12-31)持續小幅貶值至6.9497(2016-12-29),歐元兌人民币貶值幅度較小,全年貶值在4.3%上下浮動;加元兌人民币與瑞郎兌人民币均小幅貶值,加元對人民币自6.4018(2015-12-31)貶至6.8601,瑞郎兌人民币6.5376貶值至6.8601.

從匯率變動來看,雖然人民币對英鎊大幅升值,考慮到中國外匯儲備的主要組成部分是美元資產,主要持有形式是美國國債和機構債券,據估計,美元資產佔70%左右,歐元和英鎊約為20%。美元、歐元、瑞郎與加元的貶值趨勢為主基調,人民币對英鎊升值無法阻止人民币的波動持續下降的趨勢。作為國際支付的主要貨币,美元進入強勢周期後,組成美元指數的德國、日币、瑞士等“傳統強隊”都弱于美國,新興貨币的表現只會更大。未來,美元持續升值會使人民币面臨一定的貶值壓力,如果美元升值是短期行為,那人民币的貶值壓力可能只是暫時的。

4.5人民币國際化程度提升

貨币國際化程度是一國綜合實力的體現,近年來,中國在經濟、軍事、外交等多方面向世界展現了更大影響力,相應的,人民币國際化程度也表現出在規模上和份額上大幅上升。

以主要貨币的國際支付數據來看,美歐繼續主導國際市場,人民币實現份額和排名大幅上升。

2016年,用美元、歐元交易佔國際支付市場份額的70%以上,歐元市場佔比保持在30%徘徊,年內小幅回升。英鎊市場佔比在7%—9%之間波動;日元持續小幅提升,4年間市場份額佔比提高近1%,加元佔比穩定,保持在2%周圍小幅波動。

人民币國際支付市場份額從2012年的0.5%水平逐年穩步提升,2016年底達到近2%水平。人民币份額佔比較主要支付貨币美元、歐元、英鎊等仍有較大差距,但2012至2016四年間,人民币全球貨币排名從第35位躍升至第5位,以此態勢穩步發展,未來,人民币有潛力成為國際支付的重要工具。