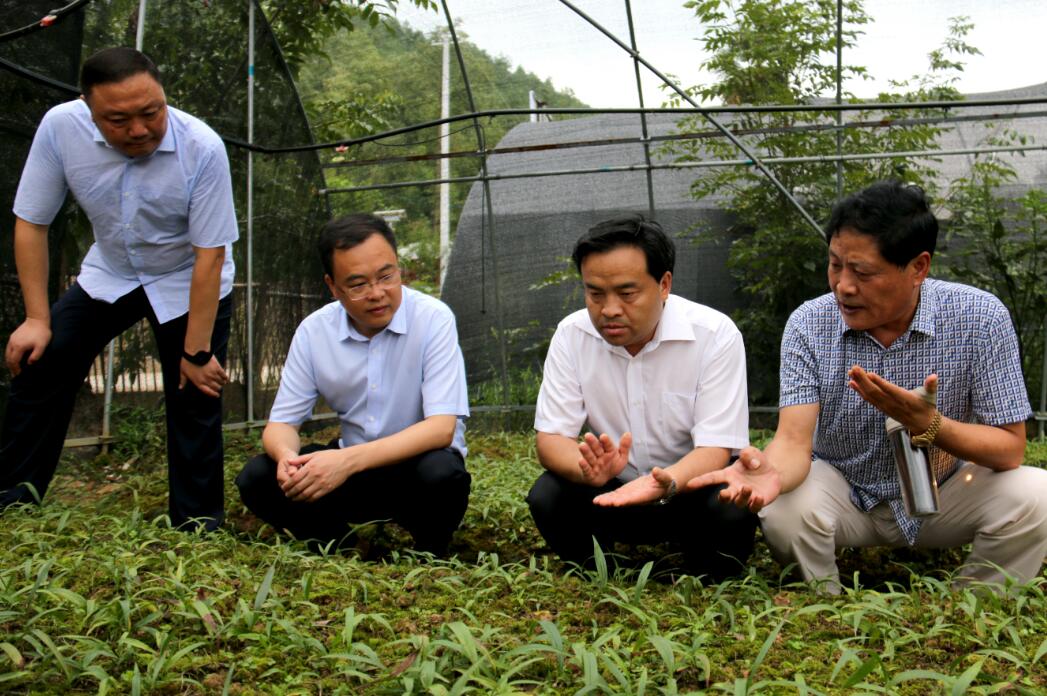

中藥材種植。

【香港商報網訊】記者 黃慶松 通訊員 田飛、楊敏 報道: 近日,記者從沿河縣脫貧辦相關部門獲悉,自縣開展脫貧攻堅“秋季攻勢”行動來,縣各部門整合作戰資源,調配作戰力量,壓實作戰責任,集中精力、集中火力,緊緊圍繞全年減貧1.6萬人工作目標,按照貧困農戶“戶戶有增收項目、人人有脫貧門路”的基本要求,突出縣域特色產業和區位優勢,因地制宜、因鄉擇業,靶向“一園五基地”,推進茶葉、果蔬、中藥材、食用菌、油茶、白山羊等產業規模化、集約化、標准化、品牌化發展,全面打響產業扶貧“秋季攻勢”戰役。

全力打造生態茶園。按照“政府主導、改革驅動、企業拉動、市場带動、社會聯動”發展模式,2018年3月底前,在13個鄉鎮新建生態茶園20000畝。其中,“秋季攻勢”期間新建茶園基地10000畝。紮實開展12.5萬畝投產茶園管理工作,提升秋茶下樹率,提高大宗茶產量、產值,積極培育省級龍頭企業、市級龍頭企業和茶葉農民專業合作社,規划建設畫廊天街思州茶城,實現年產茶葉總產量0.9噸,總產值9.1億元,带動0.852萬貧困人口脫貧。

養殖業發展。

突出抓好生態果蔬產業基地建設。以沙子、中界為核心,輻射带動團結、曉景、淇灘等10個鄉鎮(街道)發展沙子空心李產業5000畝,重點打造326國道、沿德高速和沿印高速沙子空心李產業带。在新景、淇灘、塘壩等9個鄉鎮(街道)實施以桔柚為主的精品水果15000畝,實現全年精品水果產量5.8萬噸、綜合產值3.7億元,果農人均增收2000元,带動0.1萬貧困人口脫貧。在和平、甘溪、譙家等10鄉鎮(街道)重點發展白菜、蘿卜、甘藍等葉菜類蔬菜產業,進行組織化、規模化生產,加強田間管理和科技服務,提高產量和質量,確保冬春規模化上市,實現全年種植蔬菜26萬畝、產量36萬噸、綜合產值8.3億元、菜農人均淨增收2000元,带動0.65萬貧困人口脫貧。

突出抓好中藥材產業基地建設。以企業為主體,力推適合秋冬栽種的優勢中藥材基地化、規模化、標准化生產。在中界、淇灘、泉壩等11個鄉鎮(街道)新建以鐵皮石斛、玫瑰、白芨、青錢柳、天麻等為主的中藥材產業基地1.1萬畝,建設種苗(子)繁育基地1個,培育特色優勢品種1個,初加工廠5個。引導醫藥企業在貧困村設立“扶貧車間”,在產地初加工、倉儲物流等用工中吸納貧困人口就地就近就業。1.1萬畝中藥材建成投產後,預計年產量0.3萬噸,產值12000萬元,带動農戶3000戶10000人,戶均產值可達4萬元,人均產值1.1萬元,带動0.2萬貧困人口實現脫貧增收。

精品水果發展

突出抓好食用菌產業基地建設。開展食用菌生產技術培訓,讓更多農民掌握食用菌生產技術,大力組織菌種培育和菌材菌棒供應,引進菌業生產經營企業尤其是龍頭企業,推進食用菌基地化、標准化、規模化生產。“秋季攻勢”期間在黑水、板場、官舟等6個鄉鎮(街道)發展羊肚菌400畝,木耳、平菇等其他食用菌200萬棒規模化生產基地建設,新組建農民專業合社2家,實現食用菌產量0.15萬噸、產值 0.104億元,带動0.07萬貧困人口脫貧。

突出抓好油茶產業基地建設。在海拔600~800米范圍,采取“油茶+茶葉”等間作模式,在塘壩、甘溪等6個鄉鎮(街道)新建油茶產業基地1萬畝;新增油茶企業、專業合作社等經營主體2家以上,實現油茶產業年產值360萬元。同時,采取“以耕代撫、以短養長”模式,分別在油茶幼齡林下推廣林菜、林藥等林下套種,在油茶成熟林下推廣林禽、林旅等林下產業,增加產業效益。

突出抓好生態畜牧產業基地建設。“秋季攻勢”期間,重點圍繞“沿河白山羊”地標品牌,做優做強地方特色畜牧產業。在新景、黃土、後坪等8的鄉鎮(街道)建立“沿河白山羊”優質種羊保種區,啟動建設1個優質種羊產業基地和8個優質肉羊產業基地。在全縣新建規模養殖場(小區)76個,並以規模化養殖場為示范,調動群眾養殖積極性,實現全年出欄山羊23.87萬只、生豬32.91萬頭、肉牛2.96萬頭、家禽142萬羽、存欄蛋禽28萬羽,肉類總產量3.67萬噸、禽蛋總產量0.15萬噸,年產值14.36億元,带動0.4萬貧困人口脫貧。