“庸俗是人类的本能。但是人们全都误解了庸俗。我把庸俗变成艺术,使你能够欣赏和享受它。”

01八、九十年代港片的“游戏精神”

对于喜欢艺术电影、严肃电影的观众,香港电影似乎显得太乱七八糟,太俗(通俗/庸俗),不够严肃深沉,不够高雅(虽然大部分人都宁愿看一场不够高雅但是好玩的电影而不愿意看一场高雅但是沉闷的电影,只不过大家都不好意思承认)。

其实,香港电影触及了很多十分重要、十分严肃的问题:比如说中国传统文化与一个非常现代化的社会之间充满创造性的张力,香港在英国殖民统治下的独特文化身份,全球化对于一个具有十分特别的历史和背景的文化地理区域意味着什么,等等等等。

但是,在处理这些问题的时候,香港电影所采取的,往往是一种幽默的反讽态度,一种充满活力的游戏精神。这些电影,尤其是八十、九十年代的产品,往往在嘲笑他人的同时也嘲笑自己,在笑声中消解任何神圣不可侵犯的权威。它们毫不害羞、毫不做作、毫不摆架子,充满想象力和创造性。

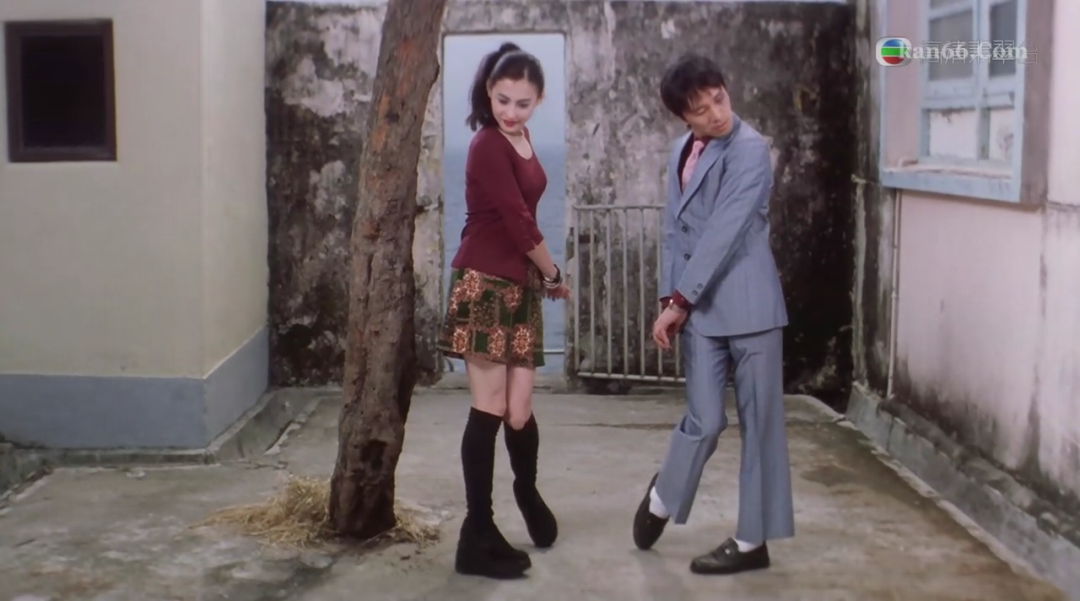

《旺角卡门(1988)》

香港电影里面的人,是香港人,是中国人(或者说华人),但是首先他们都是活生生的人。在香港电影的娱乐性背后,其实是一批对于电影技巧有着熟练把握的导演,用独特的电影语言精彩地讲述了一个诱人的故事。

虽然香港导演和编剧常常袭用好莱坞的电影故事,大量学习西方导演的艺术手法,但是最后他们生产出来的产品毫无疑问是香港风味的产品,而不是好莱坞或者任何欧洲电影的拙劣翻版。香港导演们完全意识到香港电影的趣味并不符合好莱坞电影的标准或者“西方”观众的口味(太夸张、太“怪异”、太奇幻、太不“现实”),但是他们并没有说:“唉呀,我们是不是应该调整自己的风格?”而是仍然按照自己的风格运作。邵逸夫说:“你要知道,我实在厌倦了这样的问题:你是不是想挑战好莱坞?我觉得我们有完全不同于好莱坞的东西献给我们的观众,而且是同样好的东西。”正是这种超越了“挑战”和“对抗”的心态十分重要:因为只有超越“赶超”的态度,才能建立自己的文化个性和权威。渐渐地,香港电影近年来在美国和欧洲“以前所未有的规模”产生了轰动效应。不仅获得了一大批忠实的西方影迷,而且吸引了许多学者专门著书探讨这一电影史上的奇观,大卫·波德威尔《香港好莱坞:通俗电影和娱乐的艺术》一书资料丰富,论述翔实精辟,就是一个很好的例子。

在这本书里,波德威尔指出,香港电影导演在短期内制作一部电影往往被视为他们的弱点,是“粗制滥造”,其实事实与这种传统的想法相反:正因为香港导演和摄制组有很多的机会磨练他们的技巧,他们才得以掌握了精湛的拍摄技巧,其中有些手法的运用是两三年才拍一部片子的好莱坞导演望尘莫及的。香港电影的成功,在很大程度上要归功于这种精湛的手艺——对电影语言的精彩运用。

香港电影的精彩当然不是只有“技巧精湛”那么简单。在我看来,香港电影具有其独特的文化身份,恰好在于它受到批评和轻视的游戏精神。正是这种游戏精神,使得香港电影具有多重视角,容纳性更强,更复杂。

02金庸小说改编电影:并非“完全忠实原创”

还是用九十年代金庸小说改编的电影为例吧。值得注意的是:这些电影往往并非“完全忠实原作”的改编,而是取其一点,随即加以极大的想象发挥。这样的改写、增删改变越是剧烈,越是从侧面给金庸小说打了一支聚光灯,照亮了我们以前也许在只读金庸小说时没有注意到或者忽视了的东西。

比如说,在电影《笑傲江湖》的第二部《东方不败》里面,保留了东方不败为了练习上乘武功而自宫的原著情节,也保留了东方不败与任我行之间的权力斗争以及这种权力斗争的残酷性。但是,电影版本增加了一个看似荒唐的情节:原著里面,东方不败“不男不女的妖异模样”,“尖着嗓子”说话的声音,是令人极端厌恶的,显而易见,东方不败不是一个漂亮的男人,也没有成功地做一个美丽的女人。电影版本则不然:林青霞扮演的东方不败美貌绝伦,当他/她功力练成之时,连声音也变成了女人的声音;而且,东方不败与令狐冲之间竟然产生了相互吸引(也许是原著中令狐冲的一句玩笑话——“你若和任大小姐易地而处,要我爱上你这个老妖怪,可有点儿不容易!”——带来的灵感)。

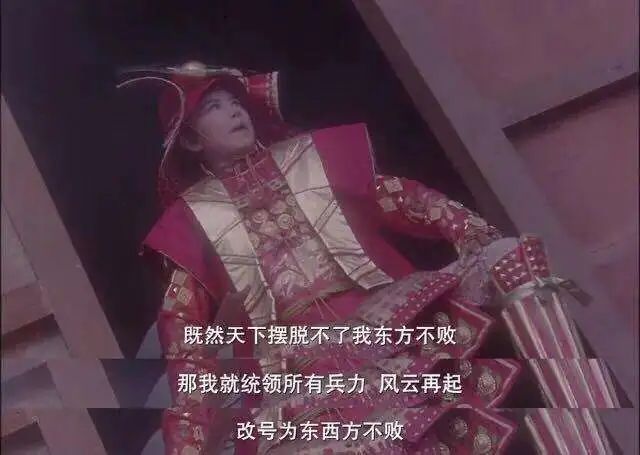

《笑傲江湖2:东方不败(1992)》

当然,电影中的东方不败始终以权力为最终的追求对象,但是,他对于性格乐观、潇洒的令狐冲还是感到情不自禁的爱悦;岳灵珊和任盈盈这两个在小说中令令狐冲爱恋的女性,在电影版本里对于令狐冲根本没有吸引力,岳灵珊尤其被勾勒成“假小子”式的人物,令狐冲对这两位少女只有友谊和好感,但是对那个性别奇异的东方不败,即使在知道东方不败的真实身份之后,也仍然不能忘情。

电影最后,东方不败身受重伤,令狐冲在他/她跌下悬崖之际,将他/她衣带挽住,追问那天晚上与自己共度良宵的女子“究竟是不是你”,东方不败回答说:你永远都不会知道答案——这样你永远都会记住我!随即将令狐冲推回悬崖之上,自己却坠落下去。这时,林青霞极为女性化、充满了绝望的胜利感的美丽面孔和被风吹得飘舞起来的红色衣裳在飘然下坠时得到了一个几乎定格的特写,与令狐冲极为复杂的面部表情特写交织在一起,构成了一系列色彩和情感都强烈到令人难忘的镜头。

在这样的改写里,我们看到,原作严肃的政治讽喻,对权力斗争的厌恶,在电影版本里虽然仍然保留着一席之地,但是,由于上面这个荒诞情节的加入,电影的感情重心被不知不觉地从江湖险恶、权力丑恶这些比较单线条的信条转移到了人的复杂性,人类情感的复杂性,男女之间的友情和充满性吸引的激情之间的对比与张力,以及什么决定了“性别”:不男不女、 最终男扮女装的东方不败,处处比女扮男装的岳灵珊显得“女性化”,二者在结构上形成了一种平行对比,告诉我们“女性化”或者“男性化”不是“天生”的,而是由一系列的“符号”所构成的。“男”与“女”这两个原本对立的本质论概念被混合在一起,使得令狐冲和观众眼花缭乱。孰真孰幻?这个古老的中国传奇主题在《东方不败》里面,被涂抹上了一层浓厚的后现代色彩。

《笑傲江湖》第三部的情节和金庸小说离得更加遥远。其中的一个镜头,向我们展示香港电影特有的幽默感和淘气的想象力:那就是东方不败在号令葡萄牙和日本战船的时候,打出一面大旗上书“东西方不败”几个大字。这是板着脸作出的闹剧,是对“全球化”这个概念的绝妙“滑稽摹拟”。我们用不着过分阅读这个小小的玩笑,在里面寻找什么深意,然而这种滑稽和笑声本身就构成了一种视角,一种评论。

1992年的香港电影《鹿鼎记》及其续集(英文名The Royal Tramp,直译“皇家浪子”),一方面比任何一本正经的改编都更抓住了原作的精神,另一方面也同样有所取舍,有所改变。

金庸小说一直含有十分喜剧性的因素,《鹿鼎记》则从喜剧发展到了闹剧(farce)。然而,金庸并未将这种闹剧发展到极致,虽然这部小说对很多大于生活的价值观已经作了幽默的嘲讽。与小说相比,电影版本的幽默嘲讽(不是辛辣的讽刺)更加直截了当。电影一开始,就是头戴老虎帽、扮成说书艺人的韦小宝高高坐在一排摞起来的椅子上面。大讲天地会的首领陈近南如何英雄了得。观众围成一圈,不时指出他的失实之处,但是都被韦小宝巧言支吾过去。这里我们看到原著中韦小宝对说书和书中英雄叙事的迷恋,而且我们可以清楚地领会:说书只是说书而已,说书中夸张的英雄话语和现实有着极大的差距 ——如果我们把韦小宝座椅的高度当成英雄叙事的象征,那么后来韦小宝身下的椅子被推倒、他从高处跌落下来则很好地象征了英雄话语的破产。

在韦小宝跌落到地上以后不久,陈近南现身,却被鳌拜派来抓他的清兵撒石灰迷了眼睛,多亏韦小宝挺身相救,带着陈近南钻狗洞逃跑。陈近南本来坚持说英雄不能钻狗洞,但是韦小宝的实用主义精神和形势的危急使他终于顾不了许多,一弯腰从狗洞里面钻了过去。“反清复明”的口号被陈近南刺在韦小宝的脚底板上(这是对岳母在岳飞背上刺字的讽刺摹拟)——不是让他片刻不忘大业,而是怕他被天地会同党误杀;但是这四个字最后变成了“清明”“重阳”,在关键时刻恰恰因为它们不是“反清复明”而救了韦小宝一命。《鹿鼎记》小说原著对弥漫于金庸其他作品的英雄话语虽不再尽情歌颂,但是始终笔下留情,而电影版本则对英雄叙事进行了彻底的取笑。

《鹿鼎记(1992)》

在电影里,韦小宝非常清楚地表示:“只要天下百姓过好日子,有书念,有钱赚,那么谁做皇帝都一样。”“虽然我可以杀掉你,但是你不是个坏皇帝,所以我没有杀你的借口。”这样一来,电影也对民族主义做出了消解,但是,小说原著对于国家主义的歌颂在电影版本里却没有得到体现。 康熙皇帝的形象也没有得到像在小说里那样美化的处理,在电影里,他只是一个看上去人品不错、没什么架子的年轻人,大家见了他都请安(他唯一的“皇权”标志),他的一本正经似乎有点好笑,因为他曾经在妓院里面召开八旗首脑会议。

在电影《鹿鼎记》里,韦小宝问陈近南: “师父,你为什么一定要反清呢? ”陈近南说: “因为这是我毕生的志愿! ”韦小宝不由得自言自语道: “可是,只不过为了你毕生的志愿,就要打仗,就要死人,似乎……”在这里,“反清”只是一个象征: 我们不一定把它当作历史上的“反清”,它可以代表任何抽象的意识形态可能造成的危害: 屠杀和战争往往在一个抽象的理念或者信仰的面具下面进行。

03后现代世界,“雅”与“俗”的分界

在这些香港电影里,欢庆的“酒神”精神统治一切,没有什么神圣不可侵犯的偶像和权威;然而这些电影也并不是意欲进行严肃的颠覆或苦涩的反抗,只是游戏地、开心地嘲讽摹拟,以此帮助我们重新思索现在和传统之间的关系,思索“中国人”在一个后现代世界里的文化定位;一切感情都被放在一个复杂的语境之中,因为任何单一狭窄的感情都容易把这个复杂的人世简单化,把我们变成十几岁的中学生。由此看来,九十年代的香港确实具有强烈的后现代气息,而且以此构成了它独特的文化身份。

我们生活在一个前所未有的多元的世界。在这个由于卫星传播、电视电影、电子邮件、互联网而变得越来越小的世界,在这个由于人口的迁移、旅行以及越来越多的海外散居社区(diaspora)的出现而使得国家的定义越来越复杂、疆域越来越流动的世界,一个由于交流和交通的方便而使得各种信仰、种族、宗教、文化并肩而行的世界,也许笑声是好的解决办法,因为它意味着我们可以跳出自身,对自己采取一种任何理性的反思都不能缺少的距离感,一种任何健康的人生观都不能缺少的幽默的反讽态度;可以带我们超越任何意识形态的宗教式狂热,不管它是国家主义也好,还是民族主义也好,从而对世界建立一种知性的认识;可以帮助我们培养一种欢庆而不是恐惧或厌恶矛盾与模糊性的心情,以开放的态度拥抱差异;可以帮助我们以勇气和智慧面对任何“二十二条军规”式的生存困境。归根结底,真正的智慧不是痛苦的——哪怕它是经过痛苦得来的——而是幽默的。

《喜剧之王(1999)》

香港电影蒙受“俗”的批评,但是,我们的世纪需要的不是已经太多的“雅”而是一点“俗”。从巴洛克音乐到莎士比亚戏剧,从《牡丹亭》到《桃花扇》、《长生殿》,这些东西在产生之际都是通俗的,而莎剧和《牡丹亭》等等剧作,里面都包含着被目为相当俗气或庸俗的成分——正是它们构成了一个活生生的、毫不装腔作势的文化。在十六七世纪的欧洲,当巴赫父子为了赚钱而一个星期写一首康塔塔的时候,音乐浸润了人们的生活,无论是吃饭,是喝茶,无论是在街头,在广场,到处都有乐队在演奏——音乐是一个活生生现实的一部分。而自从人们开始虔诚地坐在音乐厅里,衣着笔挺,小心着不发出声音,不打瞌睡,为了加入“高雅”的话语而强迫自己忍受两个小时的交响乐轰炸或者现代音乐的奇怪噪音之时,音乐文化中有一种东西已经死掉了。同理,博物馆、艺术展览馆,都培养了艺术和生活的距离,培养了人们对艺术的宗教拜物精神。香港导演王晶曾经借一个电影角色之口发表了我觉得是这位导演本人的艺术宣言:庸俗是人类的本能。但是人们全都误解了庸俗。我把庸俗变成艺术,使你能够欣赏和享受它。

在后现代的世界里,雅与俗的分界本身已经如是被模糊、被消解、被显示出它的局限性。我希望,这篇文章的分析,使人们可以从历史演义与电影这两种通俗的艺术形式里面,得到享受和享受之外的东西:一点儿——用一句用俗了的话来说——“思想的食粮”。

本文节选自