2012年,Apple放棄與Google Maps合作,匆忙推出自家地圖產品Apple Maps。但糟糕的用戶體驗最終引得當時iOS的負責人引咎辭職,Apple Maps也被認為是Apple產品中的一大敗筆。

回看當時Apple的決定,選擇與Google分道揚鑣幾乎是必然。除了iOS與Android的競爭關系外,兩家公司對用戶隱私截然不同的態度是Apple決定開發地圖產品的重要原因。

1

有史以來最美觀、最強大的地圖服務

在2012年夏天即將結束的時候。奧巴馬為競選連任做准備,江南Style風靡網絡。上班族們像往常一樣陷在擁擠的曼哈頓車流中。突然,一幕可怕的畫面出現在眼前。布魯克林大橋坍塌了——不,熔化進了東河。整條道路都被扭曲了,汽車和乘客都被夷為平地。啊,人類!

圖注:這不應該是一座橋該有的樣子,對吧?

同樣深不可測的世界末日場景在世界各地上演。在瑞士,部分地區變成了黑白色。在拉斯維加斯,汽車陷進了瀝青路面。在田納西州,本該是一條河流的地方現在變成了一個黑洞。

這是世界末日嗎?瑪雅人的預言是不是應驗了?

並不盡然。那是9月19號,數億iPhone用戶在前一天晚上將他們的設備升級到iOS 6系統。他們醒來發現全新的Apple Maps應用程序對全球大部分地區進行了數字化侵佔。世界末日尚未降臨地球,但Apple卻迎來了巨大災難。

新聞上充斥着來自不滿的客戶的對系統漏洞的投訴,一時間新聞上全是心懷不滿的Apple客戶在反映故障。除了3D衛星視圖的可怕景象之外,全新的Apple Maps應用程序還存在導航與實際不一致、搜索結果缺失,以及知名地標位置不准確的問題。

圖注:Apple Maps發布後幾天,它一敗塗地的身影出現在互聯網上。

《紐約時報》的大衛·波格(David Pogue)直言不諱地說:

“Apple Maps的首次推出就非常讓人震驚,它可能是Apple發布過的最尷尬、實用性最差的軟件。”

就在發布幾個月前,這樣一個結果似乎還是不可能的。在Apple當時的全球開發者大會(WWDC)上,Apple一如既往的大肆宣傳鼓吹這款新的地圖應用,iOS負責人斯科特·福斯特爾(Scott Forstall)稱Apple Maps是“有史以來最美觀、最強大的地圖服務”。

誇下海口但未能兌現諾言。在一個重要領域發布次品軟件並不是Apple一貫的作風。在此之前,Apple因對產品精雕細琢享有良好聲譽。現在,它正在忙于挽回客戶信任。

發布五天後,只有4%的iOS 6用戶繼續使用Apple Maps。不到一周,公司市值縮水300億美元。

讓我們一起回溯歷史,了解這個巨大的失敗是如何造成的。

2

美好的過去

史蒂夫·喬布斯(Steve Jobs)的光環在2007年第一代iPhone發布時達到了頂峰。這位CEO自信地高高站在觀眾面前發布產品,這款產品後來持續吸引公眾的想象力並成為人類歷史上最成功的產品。這一具有里程碑意義的事件巩固了喬布斯作為一個不屈不撓的夢想家的遺產,同時也巩固了Apple作為創新發源地的地位。

當時,與喬布斯同台的還有另一個人物:Google CEO埃里克·施密特(Eric Schmidt)。喬布斯介紹施密特時說,“想到互聯網就會想到Google”,施密特開玩笑說,這兩家公司將合並為“Applegoo”。

這兩位互聯網巨人之間的關系不僅僅是友情,施密特在Apple董事會佔有一席之地,他應邀出席了主題演講,介紹Google Maps將作為新iPhone的默認地圖應用程序。這種伙伴關系代表了一種互惠互利的關系:

-Google將獲得數百萬的新用戶,這將有助于改善他們推出僅兩年的地圖軟件。

-Apple將能夠發布裝有行業領先地圖應用程序的旗艦設備,從而為客戶提供顯著的附加價值。

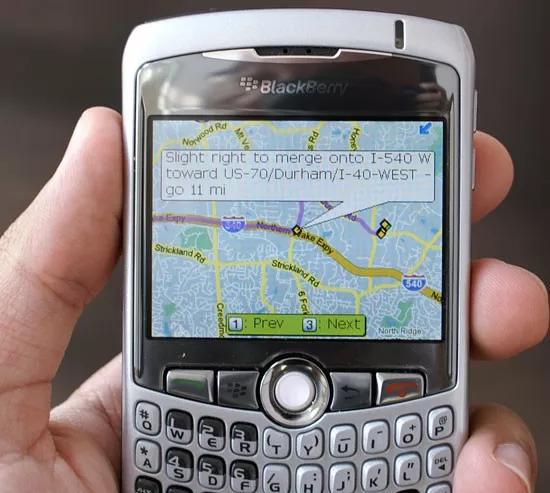

圖注:Blackberry Curve的地圖看起來遠不如iPhone的地圖

簡而言之,Google Maps讓iPhone變得更好了。iPhone用戶可以輕松獲取整個城市的交通信息,還可以很輕松地搜索附近的景點,比如公園和餐館。請記住,這一切發生的時候,Nokia和Blackberry出的地圖軟件都是出了名的差。

就像一對熱戀中的年輕夫婦一樣,“Applegoo”進入了蜜月期。

Google Maps一開始只是iPhone上一個受人喜愛的功能,但隨着時間的推移,它變得不可或缺。隨着越來越多的人購買iPhone並使用Google Maps,這種影響日益加重,Google Maps也在不斷改進。毫無疑問,這樣一個雙贏的良性循環表明這兩家公司的合作是順理成章的。

然而,隨着Apple和Google關系越來越密切,二者的合作開始產生不愉快。

3

熱核戰爭

當與iPhone的合作最初啟動時,Google的核心業務模式是圍繞在線廣告收入展開的。與核心業務無關的業務,如Google Maps,是為了總體上增加公司在網絡上的支配地位而創建的,利潤並不是主要關注的方面。

這種對單一業務的依賴是不可持續的,Google面臨多元化的壓力。智能手機銷量呈指數級增長,這使得智能手機行業成為未來投資的明確方向。早在2008年,Google已經是這一領域的一員了,他們推出了自己的移動操作系統Android。然而,隨着時間的推移,一場不可避免的利益沖突應運而生。

一方面,Google與Apple的合作達到了預期的目的——Google Maps被譽為首屈一指的地圖軟件,受到數億用戶的歡迎。然而與此同時,對于這家不斷多元化的公司來說,Android已經成為一個有前景的收入與增長來源。

Android直接與iOS展開競爭,而iOS正是極大受益于Google Maps合作伙伴關系的操作系統。

情勢有變,Google不得不有所行動。Google要求通過Google Maps應用程序更多地訪問iPhone用戶數據。

意料之中,Apple並未同意。作為一家有底線的企業,Apple無法承受其旗艦產品的關鍵功能服務受制于主要競爭對手(即Google Maps)。讓Google為所欲為將會開創一個對競爭不利的先例,特別是在競爭激烈的手機領域。

此外,對Apple產品起決定作用的內在價值與Google的不一致。多年來,兩家公司之間的分歧——特別是在用戶數據和隱私方面——被放大了。

Google通常廣泛使用用戶數據,可以說是以犧牲隱私為代價,以便改進他們的產品。與此同時,Apple向來保持着更為保守、以隱私為中心的心態。

在這種背景下,顯而易見,Google的需求與Apple背道而馳。這也成為Apple深層邏輯無法自洽的原因之一。

然後Google做到了極致。

Google拒絕將Google Maps的關鍵功能,如語音引導的路口轉彎提示導航,置入iOS系統中。

這給Android带來的競爭優勢一目了然,Apple的反擊也很迅速。喬布斯怒不可遏,尋求報復。他告訴他的傳記作者:

“如果需要的話,我會用盡我的最後一口氣,花掉Apple銀行賬戶中的400億美元,來糾正這個錯誤。

“我要毀掉Android……我願意在這件事上發動熱核戰爭。”

盡管合同還有一年到期,Apple還是放棄了Google Maps作為其默認地圖應用。“Applegoo”的浪漫幻想正式終結。

4

Apple Maps的推出是一個正確的決定

圖注:Apple Maps失敗後,iOS主管斯科特·福斯特爾(Scott Forstall)被迫辭職。

Apple Maps注定要失敗——它在匆忙中被開發出來並試圖取代一個深受喜愛和成熟的產品。

在對未來有重大負面影響的iOS 6發布後,CEO蒂姆·庫克(Tim Cook)在Apple網站上公開道歉。他表示自己“對用戶的失望感到非常抱歉”,並認識到該公司“未能履行為客戶提供最佳體驗的承諾”。

Apple對失望的iPhone用戶的官方推薦解決辦法包括下載微軟的Bing地圖應用程序。

Bing,真的嗎?!

這一切都是為了什麼?

與Google分道揚鑣的決定可能在商業競爭上帮助了Apple,但這是以用戶體驗的巨大犧牲為代價的。Apple似乎自私地將自己置于消費者之上。

然而,從最近的事態發展來看,可以提出一個強有力的相反的理由。拋棄Google Maps,轉而采用自主開發的Apple Maps,這在很大程度上體現了Apple對未來的展望。看來Apple公司已經定下了兩項關鍵要務。

圖注:這是一輛Apple Maps面包車,注意到那個傾斜的銀色圓柱體了嘛,這是珍貴的激光雷達。

地圖很重要。2012年後,Apple Maps經歷了一次變革。Apple已投入巨資改善其核心地圖技術,明確着眼于長期發展,這一點可以從它在該領域進行的九筆巨額收購中得到證明。

在最近版本的Apple Maps中,對TomTom等公司第三方地圖數據的依賴已經完全消除,這極大地提高了准確性。得益于預先存在的用戶以及遍布41個州的地圖車隊,Apple現在可以獨立收集數據了。

Apple的地圖車隊比傳統的攝像和GPS系統走得更遠。車隊中的每輛車都裝有四個激光雷達陣列,非常適合為無人駕駛汽車的測試收集數據。當然,Apple對此不予置評。

在交通業不發達的時代,測繪數據非常寶貴。這就把我們引向了Apple的核心哲學。

圖注:Apple公司的廣告牌在2019年國際消費電子展上若隱若現。

隱私很重要。正如之前討論的那樣,Apple一直以保護用戶隱私為榮。然而與此同時,提高導航指令的准確性和質量需要大量的敏感數據。

Google Maps最初是一個更好的產品,主要是因為它擁有更多的用戶。Google的服務收集了大量數據。為了改善導航,它追蹤使用者所采取的路線;為了提供實時交通數據,它追蹤使用者的行程時間;為了更好地推薦服務,它追蹤使用者的位置歷史記錄。這一切都是以完善產品的名義完成的,近年來這已經成為軟件服務的常態。

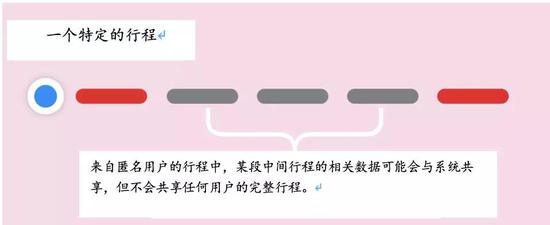

為了在不損害隱私的情況下獲得這些利處,Apple決定對用戶數據進行分割和匿名,正如高級副總裁埃迪·庫伊(Eddy Cue)所解釋的那樣:

“確切地說,我們不收集數據,即使是從A點到B點的數據也不收集。我們采取用戶匿名的方式收集數據,將並且以每人提供一小部分,組成從A點到B點的整個距離,所以我們甚至不能說有一個人從A點走到了B點。”

Apple Maps團隊堅信,即使沒有直接使用個人數據,它依然可以交付高質量的產品——這對消費者來說顯然是一件好事。

如今,得益于持續的投資和以保護用戶隱私為中心的做法,Apple已經削弱了Google在地圖領域的主導地位。Apple Maps現在與同樣看重隱私的搜索引擎DuckDuckGo整合在一起,將自己定義為Google Maps的明顯相反的對立面。

考慮到這些發展和Apple的發展動機,推出Apple Maps顯然並不是一個錯誤的轉折,而是一個經過深思熟慮(盡管倉促)的決定。

5

好樣的Apple?

圖注:Apple公司認為“隱私是一項基本的人權”,我們期望他們是認真的。

在為這個案例做研究時,我發現自己被同一個基本問題所困擾:

誰真正在保護我們的隱私?

對于這種性質的問題,傳統的答案是政府,但在信息時代,這是否同樣適用?技術的發展速度遠遠超過其適用的立法的速度。您可能會說,最近已經取得了一些進展,比如《通用數據保護條例》的頒布,但是這些政策不是更具被動性而不是主動性嗎?

當談到在互聯網上定義隱私的問題時,目前的狀況仍然讓人想起西大荒(開拓無法制的美國西部地區)。隨着新形式的信息涌現,隱私利用也在不斷涌現,這可能會讓終端用戶處于脆弱的境地。十年前,誰能知道像我們的位置歷史記錄這樣的私人信息會被互聯網巨頭廣泛收集,而且覆蓋范圍似乎是無限的?

在現代意義上,政府機構並不是為了保護我們的隱私而設計的。在很大程度上,他們甚至試圖使用消費者技術來破壞隱私。在發生在美國聯邦調查局(FBI)和Apple之間的一起里程碑式的案件中,FBI一再要求在刑事調查中可以走後門訪問敏感的iPhone用戶數據。

在那個案件中,Apple對隱私保護的承諾佔據了上風。Apple勇敢地拒絕打破用戶信任提供隱私信息,並因此受到消費者保護團體的贊揚。

Apple好樣的?

當然。很明顯,Apple關心隱私。盡管拋棄Google Maps的短期成本是不可否認的,或者反抗FBI這樣強大的機構存在明顯的風險,但Apple還是選擇了特立獨行——即使這意味着“熱核戰爭”。

Apple的這些決定意味着我們今天的消費者可以有更好的個人數據保護,但這也突顯了一個令人不快的事實:

當涉及到誰定義用戶隱私保護的問題時,答案可能比我們想象的更多地掌握在硅谷巨頭的手中。

隨着越來越多我們深層次的個人信息進入數字領域,我們必須捫心自問,這是否是一種我們能接受的安排。

所以可以肯定,現在我們可以對Apple說“好樣的”——我們希望事態可以繼續保持下去。

圖注:啊,現在好多了!

而且,從不那麼悲觀的角度來看,至少布魯克林大橋不再是沉入東河的一堆扭曲的金屬。