李敖说,要谈知识,要用历史的眼光、有趣的眼光,比如谈淝水之战,他会说,“淝水之战破坏了中国统一七十三年”。 (南方周末记者邱浩润/图)

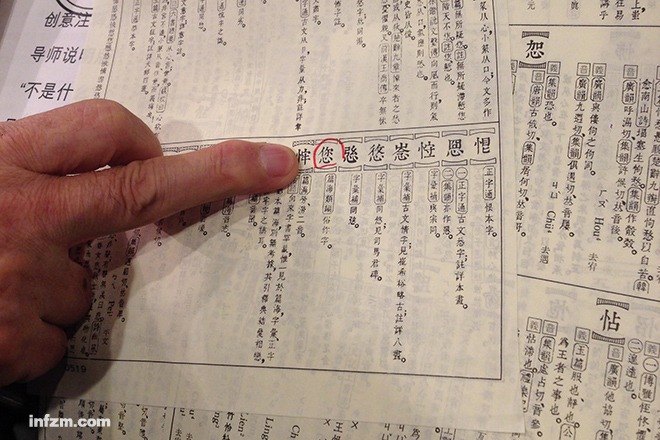

李敖爱翻《康熙字典》,他发现很多貌似今天发明的字,其实《康熙字典》里都有。 (南方周末记者袁蕾/图)

李敖满屋只有两样东西:书和裸女照片。 (南方周末记者袁蕾/图)

挂在李敖洗手间最显眼位置的这幅画,陪他度过了好几年坐牢的时光。 (南方周末记者袁蕾/图)

原标题:李敖:让有趣的中文起死回生

“《我知道》的名字,不如再加几个字。”李敖坐在台北敦南大道金兰大厦的书房里对南方周末记者建议,填字节目《我知道》的名字,应该变成《你知道我知道》,“天知地知你知我知,典故出来了,心照不宣……你知道。”

按照中国算法,李敖今年80岁,他每天一早起来,就坐在这套两百多平米的书房里。没有助理、不找钟点工,地板是他自己趴下来擦,“一格一格消灭”。因为怕别人弄乱了他的书和资料。

“我是个暴君,我在搞资料的时候很严格,他们跟不上我,我变成一个独夫一样,一个人在做皇上。”李敖每天在这个书房里会待上14个小时,最高纪录是待了5个半月没有出门。

“第一要用功,但用功还不算,你头脑要好,头脑不好变成书呆子,那不行。”一边说李敖一边随手拿起一张伦敦塔守卫的明信片,“你知道伦敦塔守卫有一个专用名词吗?叫Beefeater(吃牛肉的人),那么多人去伦敦塔守卫合影,都不知道。因为那时只有贵族能吃肉,守卫本来不是贵族,但是他们伺候贵族,所以他们是能吃肉的,穷人们就嘲笑这些守卫。这放在中国,有一个词,叫肉食者鄙。”

李敖说话讲究“哏”,一次上电视节目,遇到一个特别讨厌的女嘉宾,观点混乱到他不想争辩,三个字把对方制服:“丑八怪。”

“中文有它的粗糙的一面、凶悍的一面,可是又不失典雅,最主要的它要有趣。中文搞得无趣是绝对不可以的。”李敖对南方周末记者说。

(以下为李敖自述)

“兲”出自《康熙字典》, 你知道吗?

谈知识,要用历史眼光。淝水之战要让我谈,怎么谈?淝水之战破坏中国统一。你们可以用这种有趣的题目。破坏了多久?破坏了中国统一七十三年。你想不到吧?淝水之战以后到中国再统一,中间差了七十三年。结果怎么样?最后中国还是统一了。

有人离开中国七十八年,吴越,五代十国有个国家叫吴越,最后才被统一的,七十八年以后。

看《三国》故事要用历史眼光,没有历史眼光谈一些屁事干什么?蜀中无大将,廖化做先锋。廖化哪里去了?廖化投降了,先锋最后投降了。不好好看书,就不了解这个结果。

我在小S的节目里面,有一次拿照片给他们看,他们全认不出来,我说这就是康熙,你们看《康熙来了》,不晓得康熙什么样子,我用我的学问来欺负他们,这就是趣味,挖苦你们不好好看书,真的康熙来看你们了。

我没有时间看大陆的电视,但是偶尔听说。台湾电视我基本上都不看的,每天报纸翻一下。我上小S的节目,我说你们不要整天插科打诨,应该利用你们的知名度,把它的内容提起来。

有一些节目,展示的不是头脑,是特异功能。我们一眼就看出毛病在哪里:一个汤匙放在玻璃瓶里,它能弯掉,这只是你不能破解的魔术。

《中国好声音》是个好节目,他们靠音乐、靠唱歌,直指本心。可是你看那导师兴奋的,也可能演戏了。

歌声跟文字是不一样的,表演场所里面歌声是很强的一个媒体。可是文字也是很强的,就一句话摆在那里,让你猜,让你选。两百个答案在这里,你挑,电脑打开都没用,让你作弊,给你机会作弊,你有没有本事接受这个挑战?

你晓得中文里最复杂的字是什么吗?要写六十多笔,才能写完一个字:龙应台的“龍”字,四个“龍”字摆在一起,这是中国字里面最复杂的一个字。

《康熙字典》都没有这个字,这个字六十八个笔画,这种字还不淘汰吗?当然要淘汰。三个“龍”字在《康熙字典》有,四个“龍”字没有。

电脑里面有很多莫名其妙的字,有王八两个字合在一起的,上面一个王字,下面一个八字,这个是什么呢?就是天下的天字。我们想都想不到,这个字我们都不认识,居然《康熙字典》里有,在比尔·盖茨的电脑里出现。

你们在节目里也可以开发出很多新的字出来。中国字埋没掉了,可是它很有趣,王八两个字就可以变成一个字“兲”,我们不但可以恢复很多好的词汇,好多字都可以起死回生。我们并不完全是消灭老东西,我们还可以把它死中复活,把它开发出来。

《我知道》这个节目这样做起来,也是“中国好声音”——文字也是一种声音,无声胜有声。

就好像电影里,一个小男生和一个小女生接吻,男的吻小女生,吻得毛手毛脚,很笨,这个小女生把他推开,我来吻你。英文就是“let me show you”,中文翻译就是“我做给你看”。但这是好的中文吗?绝对不是。什么是好的中文?有一句话叫:“看我的!”这里有比赛的意思,我会吻得比你吻我好,你失败了,看我的。

鲁迅的一句话,咱们能不能改?

做这个节目要想,中国人如何写好中文?如何保护中文?如何靠中文赚钱?

现在我80岁,鲁迅写了700万字,我现在2100万字,我现在的著作是鲁迅的三倍。鲁迅没有长篇小说,这是大的缺点。你又不是诗人,你做什么文学家?他基本是短篇,其他都是杂文、写信,不好。

我特别找出了当年国民党时代的《鲁迅全集》。这个版本大陆已经没有了,大陆的《鲁迅全集》里,把翻译的部分都删掉了。你看这部分,翻译的是《小约翰》:“朦胧而昏暗地向两旁展开长的、单调的房屋的排列。”

从节目里你们就可以讲出来:我们从电影里、鲁迅写的东西里,怎么学到中文?这是鲁迅的翻译,你不能说这不是鲁迅的东西。

你再看《彷徨》、《呐喊》里,有很多怪异的中文,结构也怪。你看久了之后,它大概什么意思也知道。可是你会觉得,这是日本人写的中文吗?看起来非常不舒服。但这些,现在好像没人愿意讲,或者不敢讲。如果我们这个节目里面,敢讲这个东西,对鲁迅的一句话,咱们能不能改?大家可以比赛来改,那就很精彩。

《最美句典》我还在编。如果我们能让全中国人一起来编一本句典,大家一起造句子,造完句以后,由我来最后讲评,那是很了不起的。

一个故事,欧阳修跟徒弟们讲,有一条狗躺在马路上,马跑过去,把狗踢死了。让每个人写一大段,但是写不好。欧阳修说,六个字就能写这个情况,第一个,就是“逸”,跑的、飞奔的;逸马,一个飞奔的马;毙犬,枪毙的毙,把狗踢死了;于道,在马路上面——“逸马毙犬于道”。你写不过他,他六个字写整个故事。

在唐宋八大家里,我总认为欧阳修是最好的,因为他修饰他的文章。像你们的节目就可以修饰。

又说到欧阳修,他为什么好?他写文章以后要刻好石碑的,《醉翁亭记》,刻好石碑,然后看。哎哟,不得了,两个字不好,怎么办?石碑敲掉,重新刻,这么考究的,哪两个字不好?“临溪而渔,溪深而鱼肥,酿泉为酒,泉香而酒洌。”这是现在的文字,原文他写的是“酒洌而泉香”,发现意思一样,音不好。“泉香而酒洌”,这是四声。“酒洌而泉香”,是一声。在前后上下文里,韵律听起来一声不好,四声好。敲掉重来,所以原文是“酒洌而泉香”,现在是“泉香而酒洌”。中文就是改不胜改。欧阳修就考究。

可是欧阳修犯了什么毛病?我们现在又讲,太简单了。所以他的文章都写得那么简略。简略有个缺点,很多故事的感觉没有了。像中国古诗里,荷花与鱼,鱼在荷叶东边,在荷叶西边,在荷叶南边,在荷叶北边。可是欧阳修不这样写,他写“环滁皆山也”,本来很多山,他五个字写完了。可有的东西就要啰嗦地写出来,就要东西南北。简单不简单视情况而定,而不是原则,欧阳修把它当成原则了。

福楼拜跟莫泊桑讲,没有同义字。我们以为这两个词是同样意思,不是的,只有一个表达是最好的,你把它找出来。不可能有同义字,绝对这个字比那个字好。

我们也可以填空,一句话造好了,中间两个字空的。两个队比赛,大家选哪个字?

像王安石写的诗,“春风又绿江南岸,明月何时照我还?”春风吹过江南岸,一个“绿”字,用成了动词,整个江南岸都变成绿色的。可是有人看到过王安石的原稿,原稿不是“绿”,是“吹”,“春风又吹江南岸”,“吹”字不好;春风又“到”江南岸,“到”字不好;春风又“抵”江南岸,“抵”字也不好。最后选了“绿”字,太好了,这个字那么抽象,可是那么好。这个字,就是要想的字。

比如曹操,操不读一声,也不读四声。曹操,四声,这有点不雅。所以我们讲曹操都讲轻音,曹操。说曹操,曹操就到。

我改过余光中的诗,不押韵我把它改成押韵的。诗不押韵是现代诗,胡扯,掩饰自己。中文这么多的韵脚你压不住的话,证明你中文不及格。

你们绝对想不到的,我一辈子没有出过国,我在改写丘吉尔的英文,就是太狂妄了,我就是告诉大家,英文也是可以改写的。中文,你改苏东坡,那都不在话下了。

丘吉尔讲谈判打仗,说和平谈判比打仗好。那个字被我改过了,改了一个用嘴巴说出来更响亮的词。可能丘吉尔当初没想到这一点,也许他不以为然,或者他没注意,因为这里面涉及细部修辞的部分,别人不承认这一点,好像不承认我是文学家一样。

其实美国的英文程度普遍很弱,我在《阳痿美国》这本书里面,用一页专门讲美国总统的破英文。

文法学家从来写不好中文

为什么我说你们要搞全民造句?这是最后一次机会,现在中文还掌握在中国人手里,全世界九分之一的人口在使用中文。

我们看英国,在14世纪、15世纪的时候,英国用的是法文,英文只是方言。国会用法文、教堂用法文、大学生念法文……可是这时候英国人出来了,编了英文《圣经》、英文辞典,莎士比亚也出来了。不得了,英文开始膨胀,到今天,把法文挤得这么惨。

我们现在说中文很难学,这个观念是错的。中文是很好学的。中文的文法是全世界最简单的。拉丁文还得了?一个桌子阳性的,椅子阴性的,中国完全没有这个。

中国人还可以很生硬地把形容词当动词来用。“莫等闲,白了少年头,空悲切。”岳飞的词,白字什么东西?白字是形容词,抓来以后当动词来用。“红了樱桃,绿了芭蕉”,“春风又绿江南岸”,这是很好的中文。

现在电脑会把所有动词排出来,两百个给你。这是好事。王安石可能要一个字一个字地想,电脑一按,动词、形容词相关的字,全都出来了。

现在我写微博,有点感觉祖国的国文程度不好。有很多东西他或者不懂,或者不能欣赏你,真正的技巧他欣赏不出来。你会觉得有点凄凉,怎么搞的,怎么中文变得这么坏了?

中文有它的粗糙的一面、凶悍的一面,可是又不失典雅,最主要的它要有趣。中文搞得无趣是绝对不可以的。

我痛恨文法学家、语文学家,这些人写的都是烂中文,太规矩了。像王尔德,他本来写的很好的英文,后来会了文法,英文写滥了。一个语文学家从来没有写过好中文。有人对罗马皇帝说,你这个写错了,他说我是皇帝,我就可以这样写,他开出一个新的经验出来。一般人做不到,这里面有很多框框,在框框里面打破这个框框,举着红旗反红旗。

唐伯虎有一个老师叫周臣,大臣的臣,他画的画比唐伯虎好。周臣说,唐伯虎,他的学生画得比他好。原因就是说,唐伯虎念了很多书,他没有念过,书卷气很重要。为什么我说我的毛笔字写得好?因为我是最后一个中国的文人会写毛笔字的人,我有书卷气。现在人写毛笔字,不是毛笔字,是用带毛的笔写字,所以乱搞一气,那怎么是毛笔字?

我们现在要把中文变成老少咸宜。

你们的计划书里提到对联,很好的切入点,由它可以看出中文的结构来。

陈寅恪就提出过,北京大学考中文的,入学考试都要考对联。胡适他们反对。

对联是很落伍的东西,可它也是中文的特色。也不一定非要对联,三个字也可以对,胡适之对孙行者,猢狲、适之、行者,第三字是抽象字眼,之字对者字,抽象对抽象,对得好得不得了。

文天祥在牢里面就看一部书,看杜甫的诗,然后把杜甫的诗排列组合。有的集句比原诗还好,这首诗里一句,那首诗里面一句,合在一起。“万里悲秋常作客,一年容易又秋风”,上句是杜甫的,下句是陆游的,“万里”对“一年”,“常”对“又”,对得好。

它的缺点,像胡适提倡文学革命,讲对仗,文字变死了。你要写成六朝文章,骈体文,那就无趣了,可有的偶尔小对仗,还是可以看出中文特色。

胡适的文字,清汤挂面,没有什么大错误,可是不动人。所以蔡元培后来就说,我们要美文,不能用白话,白话文写不出漂亮的文章,错的。白话文可以写得出来,可是这些人没写好。像徐志摩,写得还算好,其他那些新诗人糟糕,这批人都是骗子。我说骗子的原因就是他不是有意行骗,他是自欺欺人,自己也相信。

中文真正的决定权在我们

那是我的打字机,我用过的打字机整个作废了,为什么?

打字机键盘的排列,现在看着A跟S挨在一起,为什么呢?打字机是一个字一个字打上去的,打得太快,两个字在纸面上会卡在一起,为了避免卡在一起,有些排列是不合理的,是故意让你打得慢的。

我们现在用电脑打字,根本不发生卡住问题,可是这个排列的方法能改变吗?全世界通用了,你改变不过来了。

最早在明朝,在福建讲闽南语的传教士,把汉字写在《圣经》的罗马字上,但用的是闽南语的方言习惯。久了以后,导致我们现在的《圣经》,那个中文怪怪的,为什么?它是外国的传教士写的中文。有一亿人口使用这种《圣经》,你改不过来。就好像打字机的键盘一样,次序不能改变了。

有一天中文被这些“低头族”掌握的时候,或者被比尔·盖茨再开发出来一个词库,像有一种词库,我打“中华民”,“国”字就出来了,词库已经设定好了。这个定型了以后,我告诉你,坏的中文就定型了。

比尔·盖茨解决了汉字最难的那部分,让人能很轻松地写字了。中文,你写它很难,要写六十四笔。你认它并不难。简体字可能不好认,因为它没有根据文字演化出来。

尘土的“尘”字,这是古字,不是简化字。国民党说共产党破坏中国文化,搞了个小土尘,其实这根本不是共产党的功劳。这是中国古字。

“白日依山尽”、“你做这件事情要尽善尽美”的“尽”字,古时候就这么写。它是宋朝的简体字,还有个外号,叫“尺二秀才”,一尺两寸的秀才,就是这个字。

我们在节目里可以很有趣味地告诉大家,简体字并不那么可怕,当然有的简体字不好。“华”字就很难看。它根本是个花。

中国从很早就想搞拼音文字,一直不成功。周恩来最后把“汉语拼音文字方案”里“文字”两个字删掉了,只剩拼音。搞了半天,ABCD26个字母就是音标,用拉丁文做音标。好像跟外国人结合了,使它更像英文,实际上它不是英文。

为什么周恩来有这个想法?这个问题,就像为什么不挖武则天的坟,为什么挖了明十三陵、万历皇帝的坟墓?明明知道武则天的坟里玩意儿很多,为什么不挖?周恩来当时怎么说?“好事不必让我们这一代做完,留一点给别人做。”那意思是说我们技术也不够,会毁掉这些古物,这是观念问题。

我们在抢救中文,电脑帮着我们复活,可是它也会把我们吃掉。就像英文把法文吃掉一样。美国电影排山倒海过来,把你吃掉,软实力过来,中文现在挡不住。

在这个节目里面,不但我们能够挡住这个潮涌,参与节目的人、看节目的人,每个人都有意见,都可以,你可能造一个句出来,这个句将来就是你的知识产权。

这个节目做出来,就要让大家中文变好。就像莎士比亚出来以后,把英文确定了;英文字典出来以后,把英文的用法确定了。

很多很坏的中文我们要消灭。断肠人,肠子断掉了,古文里面最容易出现的字,这是个很坏的中文字。他本来描写猴子的,母猴子(语见《世说新语》)。肠子怎么会断掉,你描写过分,描写一个人痛苦,肠子一断是坏的描写,但这种中文我们要慢慢消灭。有些中文是不能要的,推广中文,烂东西要消灭,即使你学过都不能再用了。夕阳西下断肠人在天涯,你再用就不好了,是烂句子。

我的敌人是美国人,开玩笑了。帝国主义过去是杀人掠货,现在它不杀你人,掠你通货,把你的钱抢走,像蝗虫一样,这个好可怕。我觉得这是我们最后的机会,我们开发中文,做成句典——不是词典,是一句一句的。

我们现在不做,最后比尔·盖茨的怪中文出来了,我们就打不过他了,因为中文已经被他定型了。中文真正的决定权在我们,他们也会跟我抢,可是抢没有用,你没有李敖,李敖在这里。这不是说着玩的。